A l'occasion de la remise du Deauville Talent Award remis à Jesse Eisenberg, le festival a eu la bonne idée de projeter Café Society de Woody Allen et The Social Network de David Fincher, l'occasion de revoir ces deux grands films et de vous en parler à nouveau.

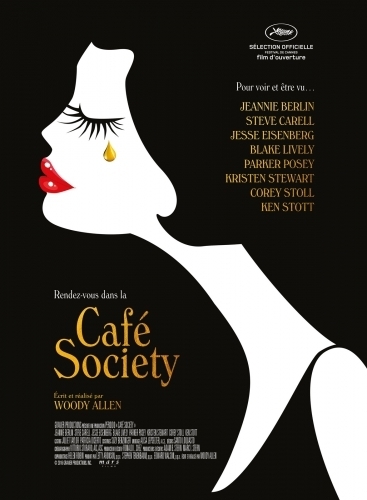

Critique de CAFE SOCIETY de Woody Allen

Quelle judicieuse idée avait eu le Festival de Cannes 2016 de le sélectionner comme film d’ouverture (après « Hollywood ending » en 2002 et « Minuit à Paris » en 2011), promesse toujours de tendre ironie, de causticité mélancolique mais aussi en l’occurrence de villes baignées de lumière. Comme un écho à l’affiche de la 69ème édition du festival, incandescente, solaire, ouvrant sur de nouveaux horizons (image tirée du « Mépris » de Godard) et sur cette ascension solitaire, teintée de langueur et de mélancolie comme une parabole de celle des 24 marches les plus célèbres au monde. Un film d’ouverture comme une mise en abyme puisque le plus grand festival de cinéma au monde s’ouvrait sur un film qui mettait en scène le monde du cinéma…

Ce nouveau film de Woody Allen nous emmène ainsi à New York, dans les années 30. Entre des parents conflictuels et un frère gangster (qualifié de « colérique » alors qu’il a une fâcheuse tendance à régler les problèmes par le meurtre ou l’art de l’euphémisme acerbe signé Woody Allen), Bobby Dorfman (Jesse Eisenberg) a le sentiment d'étouffer. Il décide donc de tenter sa chance à Hollywood où son oncle Phil (Steve Carell), puissant agent de stars, après l’avoir fait patienter trois semaines, trouve finalement le temps de le recevoir et de l'engager comme coursier. À Hollywood, Bobby tombe immédiatement sous le charme de la secrétaire de Phil, Vonnie, (Kristen Stewart) à qui ce dernier à donner pour mission de lui faire découvrir la ville. Malheureusement, Vonnie n'est pas libre et lui dit être éprise d’un mystérieux journaliste. Il doit alors se contenter de son amitié et de promenades dans la ville. Jusqu'au jour où elle lui annonce que son petit ami vient de rompre. Soudain, l'horizon semble s'éclaircir pour Bobby mais nous sommes dans un film de Woody Allen et l’ironie tragique de l’existence finit toujours par s’en mêler…

Un film de Woody Allen comporte des incontournables, ce qui rend ses films singuliers et jubilatoires. La virtuosité de ses scènes d’ouverture qui vous embarquent en quelques mots, notes et images, vous immergent d’emblée dans un univers et brossent des personnages avec une habileté époustouflante : ici les années 30 dans une somptueuse villa et dans le faste tonitruant d’Hollywood, le tout porté par une musique jazzy et la voix off de Woody Allen. Des dialogues cinglants et réjouissants qui suscitent un rire teinté de désenchantement : il excelle ici à nouveau dans l’exercice. Des personnages qui sont comme les doubles du cinéaste : Jesse Eisenberg en l’occurrence qui emprunte son phrasé, sa démarche, sa gestuelle sans le singer, avec une maestria indéniable. Des personnages brillamment dessinés : quelle belle galerie de portraits à nouveau avec parfois des personnages caractérisés d’une réplique. Le jazz dont la tristesse sous-jacente à ses notes joyeuses fait écho à la joie trompeuse des personnages. Des pensées sur la vie, l’amour, la mort. Une mise en scène élégante sublimée ici par la photographie du chef opérateur triplement oscarisé Vittorio Storaro (pour « Apocalypse now », « Reds », « Le dernier empereur ») qui travaille pour la première fois avec Woody Allen, et pour la première fois en numérique.

Ajoutez à cela la grâce et l’intelligence de jeu de Kristen Stewart, éblouissante, dont le regard un instant s’évade et se voile de mélancolie, des seconds rôles excellents et excellemment écrits, la voix de Woody Allen narrateur, une écriture d’une précision redoutable et vous obtiendrez un film au charme nostalgique et ravageur.

La caméra virtuose de Woody Allen tournoie à l’image de cette société virevoltante dont les excès et les lumières étourdissent et masquent la vérité et les désillusions. Tous ces noms célèbres cités et égrenés le sont comme un masque sur la vanité de l’existence. Woody Allen fait dire à un de ses personnages « Il sait donner au drame une touche de légèreté » alors pour le paraphraser disons qu’ici Woody Allen sait donner à la légèreté une touche de drame. Si drame et comédie s’enlacent et se confondent, le film est par ailleurs construit comme une brillante dichotomie (que symbolise très bien une scène de conversation entre Bobby et Phil, chacun assis sous une colonne, l’espace scindé en deux) : la vérité et le cinéma, New York et Hollywood etc. Quelle vitalité, lucidité, modernité dans le 47ème film de cet octogénaire !

Plus qu’une chronique acide sur Hollywood que le film aurait seulement et simplement pu être (Hollywood qualifiée ici tout de même de « milieu barbant, hostile, féroce » et dont Woody Allen n’épargne pas le vain orgueil et la superficialité), c’est surtout un nouvel hommage à la beauté incendiaire de New York empreint d'une féroce nostalgie mais aussi un hymne aux amours impossibles qui auréolent l’existence d’une lumineuse mélancolie. « L’amour est une émotion et les émotions ne sont pas rationnelles. On tombe amoureux et on perd le contrôle ». « Le côté poignant de la vie : accepter qu’elle n’ait pas de sens et même se réjouir qu’elle n’ait pas de sens. » Le film se passe dans les années 30. 1939, qui sait ? Et ce réveillon de la nouvelle année par lequel il s’achève est peut-être annonciateur d’un autre crépuscule, celui d’une autre paix bien fragile que cette Café Society qui se noie dans une joie partiellement factice essaie peut-être d’occulter.

Une scène vaudevillesque digne de Lubitsch et une autre romantique à Central Park valent à elles seules le voyage. Mais aussi tant de quelques réjouissantes citations parmi lesquelles :

« La vie est une comédie écrite par un auteur sadique. »

« Vis chaque jour comme le dernier, un jour ça le sera. »

« Tu es trop idiot pour comprendre ce que la mort implique .»

« C’est bête que les Juifs ne proposent pas de vie après la mort, ils auraient plus de clients. »

« L’amour sans retour fait plus de victimes que la tuberculose. »

Le film précédent de Woody Allen qui avait ouvert le festival de Cannes, « Minuit à Paris » était une déclaration d’amour à Paris, au pouvoir de l’illusion, de l’imagination, à la magie de la ville lumière et surtout à celle du cinéma qui nous permet de croire à tout, même qu’il est possible au passé et au présent de se rencontrer et de s’étreindre, le cinéma évasion salutaire « dans une époque bruyante et compliquée ». Ce film-ci est plus empreint de pessimisme, de renoncement mais c’est notre cœur qu’il étreint, une fois de plus… Le film idéal pour une ouverture du Festival de Cannes avec New York et Hollywood nimbées de lueurs crépusculaires d’une beauté hypnotique, élégamment cruelles. A l’image des projecteurs et des flashs aveuglants sur les marches du Festival de Cannes.

« Dreams are dreams » entend-on dans « Café Society » comme une rengaine aux accents de regret. A l’image de ce plan de Bobby dos à la « scène », d’une mélancolie et d’une lucidité bouleversantes et redoutables. Comme un homme face à l’écran. Celui du cinéma qu’est devenue sa vie. Une « Rose pourpre du Caire » dans laquelle rêve et réalité seraient condamnés à rester à leur place. Comme un écho à la sublime affiche du film « Café Society » sur laquelle une larme dorée coule sur un visage excessivement maquillé tel un masque. Celui de la société que ce café d’apparats et d’apparences métaphorise. Un « café society » qui vous laissera longtemps avec le souvenir de deux âmes seules au milieu de tous, d’un regard lointain et d’un regard songeur qui, par-delà l’espace, se rejoignent. Deux regards douloureusement beaux. Bouleversants. Comme un amour impossible, aux accents d’éternité. Un inestimable et furtif instant qui, derrière la légèreté feinte, laisse apparaître ce qu’est ce film savoureux : un petit bijou de subtilité dont la force et l’émotion vous saisissent à l’ultime seconde. Lorsque le masque, enfin, tombe.

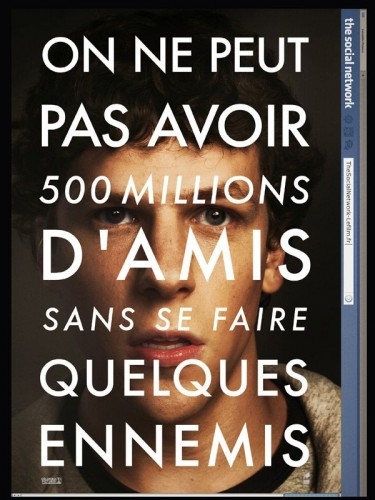

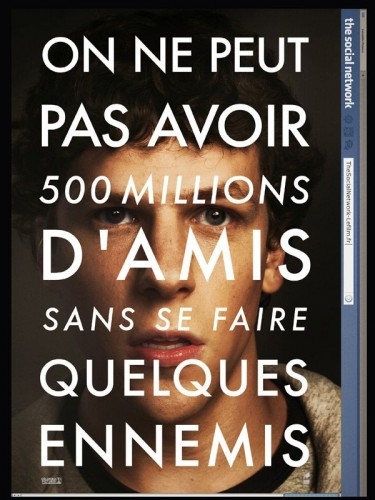

Critique de THE SOCIAL NETWORK de David Fincher

Comment rendre cinématographique un sujet qui ne l’est a priori pas ? Telle est la question que je m’étais posée quand, pour la première fois, j’avais entendu parler du sujet de ce film dont j’avoue qu’il m’avait laissée pour le moins sceptique, un scepticisme toutefois amoindri par le nom du cinéaste à la manœuvre : le talentueux David Fincher par lequel, par le passé, j’ai été plus (« L’étrange histoire de Benjamin Button », « Seven», « The game ») ou moins (« Zodiac ») enthousiasmée.

Le sujet, c’est donc le site communautaire Facebook ou plutôt l’histoire de sa création et de son créateur Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg), un soir d’octobre 2003 bien arrosé, pour cause de déception sentimentale. Ce dernier pirate alors le système informatique de Harvard pour créer une base de données de toutes les filles du campus. Il est alors accusé d’avoir intentionnellement porté atteinte à la sécurité, aux droits de reproduction et au respect de la vie privée. Son exploit retentissant arrive jusqu’aux oreilles de trois autres étudiants qui avaient un projet similaire à ce qui deviendra Facebook. Mark leur apporte son soutien technique mais surtout s’empare de l’idée et la perfectionne évinçant complètement les trois autres du projet. Ce nouveau site prend une ampleur considérable et inattendue, d’abord à Harvard puis dans les autres universités américaines et finalement dans le monde entier.

Le film est adapté du livre de Ben Mezrich "The accidental Billionaires ( "La revanche d'un solitaire").

« The social network » est passionnant à plus d’un titre et cela dès la première scène, un dialogue dont la brillante vivacité accroche immédiatement le spectateur et nous donne la clé de la réussite de Mark Zuckerberg, ou plutôt de sa soif de réussite : une quête éperdue de reconnaissance sociale. Un échange à la vitesse de l’éclair avec sa petite amie qui aboutira à leur rupture et dans lequel il fait preuve d’une sorte de fascination obsessionnelle pour les clubs qui pullulent à Harvard, marque d’ascension sociale aux rites souvent puérils. D’une fascinante intelligence, et d’une saisissante arrogance, son esprit et ses motivations deviennent plus palpitants à suivre que bien des thrillers notamment grâce au montage d’une limpidité virtuose qui mêle plusieurs histoires liées à Mark Zuckerberg et plusieurs temporalités: la création de Facebook et les procès suscités par celle-ci.

C’est pour moi avant tout le montage, ingénieusement elliptique, et le scénario (signé Aaron Zorkin) qui font la grande richesse du film, en ce qu’ils apportent un rythme soutenu mais aussi en ce qu’ils illustrent la création de Mark Zuckerberg : Facebook où les informations fusent et s’entrecroisent. Le film, à l’image du créateur et de sa création, passe d’une idée à une autre à une rythme frénétique. Génération Facebook où tout doit aller vite, une idée ( ou un-e- ami-e-) en remplacer un(e) autre.

Montage, scénario, interprétation (Jesse Eisenberg mais aussi Justin Timberlake dans le rôle du fondateur de Napster, ou encore Andrew Garfield dans le rôle d’Eduardo, l’ami jalousé-jaloux et trahi) sont la grande réussite de ce film au sujet a priori improbable, un film sur un sujet générationnel dont c’est d’ailleurs peut-être la limite même si les autres thèmes qu’il illustre ( trahison, prix et moteurs de la réussite ) restent universels.

L’idée brillante est certainement d’avoir réalisé un film à l’image de son sujet (Marck Zuckerberg) et de son objet (Facebook), égocentrique, centré sur lui-même et qui redoute l’ennui, le temps mort, plus que tout et n’en laisse donc aucun plongeant le spectateur dans un flux hypnotisant (plus que captivant, à l’image de Facebook, là encore) d’informations. La forme judicieuse fait apparaître la confusion significative entre le créateur et sa création, Mark Zuckerberg et Facebook. Milliardaire solitaire dont la réussite s’apparente à un échec (qui n’est pas sans rappeler le héros d’un autre film de David Fincher) et qu’illustre parfaitement la redoutable dernière scène. Le créateur est alors à l’image de la création phénomène qu’il a engendrée : l’outil d’une communication à outrance qui finalement isole plus qu’elle ne rassemble et qui n’est qu’un voile flatteur mais illusoire sur une criante solitude.

Un brillant film générationnel qui est aussi une ingénieuse parabole et qui témoigne une nouvelle fois de l’éclectisme du talent de David Fincher et qui aura même sans doute valeur sociologique mais qui, en revanche, ne mérite pas l’appellation de « film de l’année » qui me laisse perplexe… sans doute l’aspect très narcissique qui flatte l’ego d’une génération qui se reconnait dans cet entrepreneur certes brillant mais effroyablement, cyniquement et sinistrement avide de reconnaissance.

Précisons enfin que Mark Zuckerberg a désavoué le film qui, s’il nuit au créateur de Facebook, devrait encore davantage populariser sa création.