En attendant de nouvelles informations sur cette 37ème édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville, j'inaugure aujourd'hui une nouvelle rubrique consacrée aux classiques du cinéma américain. Je commence avec les films qui étaient à deviner dans le concours organisé sur ce blog qui a permis à une dizaine d'entre vous de remporter des pass pour le festival.

Les westerns soient pourtant (avec les films policiers) à l’origine de ma passion pour le cinéma. J’ai donc décidé de commencer par un des chefs d’œuvre du genre : « Johnny Guitar », un western de Nicholas Ray (« La fureur de vivre »…) datant de 1954.

Tout commence dans une de ces vallées aussi majestueuses qu’hostiles. Un homme assiste à une attaque de diligence. Il n’intervient pas. Il porte en bandoulière une guitare d’où son surnom de « Johnny Guitar » (Sterling Hayden). Il se rend dans un saloon (Que serait un western sans saloon et sans ses clients aux visages patibulaires affalés sur le bar derrière lequel se trouve toujours un barman –en général vieux, suspicieux et maugréant- ?) où il a été engagé pour jouer de la guitare. Là, pas de clients aux visages contrariés ni de barman antipathique. Un barman, certes, mais plutôt sympathique, et des croupiers. Et une femme dont le saloon porte le nom et qui en est la propriétaire : Vienna (Joan Crawford). Le frère d’Emma, une riche propriétaire, (Mercedes McCambridge), a été tué dans l’attaque de la diligence. Emma et d’autres propriétaires terriens, viennent au saloon pour arrêter Vienna, accusant la bande du Dancing kid (Scott Brady), à laquelle Vienna est très liée, d’être à l’origine de l’attaque. Ils donnent 24h à Vienna et ses amis pour partir. Mais pour Vienna ce saloon représente toute sa vie et elle refuse de quitter les lieux. Johnny Guitar se révèle avoir été l’amant d’Emma cinq ans auparavant tandis que le Dancing kid est amoureux d’elle. La situation se complique encore quand la bande du Dancing kid attaque la banque. Vienna, suspectée d’en être la complice, devient alors le bouc-émissaire des fermiers en furie, menés par Emma qui voit là l’occasion rêvée d’abattre sa rivale…

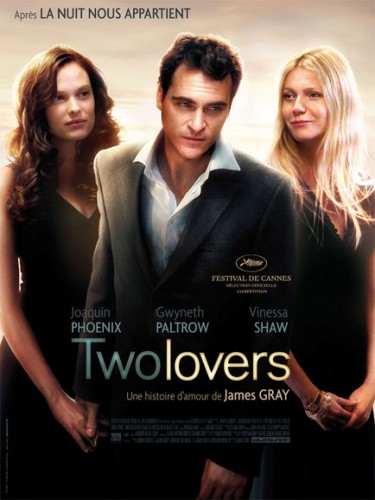

Dans ce simple résumé, on peut déjà voir que « Johnny Guitar » s’affranchit des règles du western classique. Contrairement à ce que son titre pourrait indiquer, le véritable protagoniste n’est pas un homme et ce n’est pas ici l’éternel duel entre deux hommes liés par une haine farouche, immédiate ou séculaire, mais entre deux femmes : Vienna et Emma.

Vienna, c’est donc Joan Crawford, d’une beauté étrange et irréelle, au seuil de son déclin, dont les lignes du visage, non moins splendides, ressemblent à des lames tranchantes et fascinantes. Indomptable (en général dans les westerns les femmes sont des faire-valoir destinés à être « domptés »), déterminée, fière, forte, indépendante, aventurière, c’est Vienna la véritable héroïne du film que Joan Crawford incarne brillamment. Face à elle, Emma, aigrie, jalouse, enfermée dans ses principes.

Mais là n’est pas la seule originalité de « Johnny Guitar ». Derrière l’apparente opposition classique et manichéenne des westerns des bons contre les méchants se cache une subtile critique du Maccarthysme dont Nicholas Ray fut lui-même victime. Les fermiers en furie qui lynchent aveuglément symbolisent la commission Mac Carthy souvent aveuglée par la haine et la suspicion. Sterling Hayden était lui-même passé devant la commission. Nicholas Ray aurait même délibérément confié à Ward Bond le rôle de chef des lyncheurs. Ce dernier était ainsi lui-même membre de "Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals" qui avait activement participé à la « chasse aux sorcières ».

Mais, même sans cela, « Johnny Guitar » serait un chef d’œuvre. Dès les premières minutes, la tension est palpable, renforcée par l’intensité du jeu et de la présence de Joan Crawford, et elle ne cessera de croître jusqu’au dénouement : classique duel final, mais non pas entre deux hommes donc mais entre les deux femmes. Les dialogues sont aussi des bijoux de finesse où s’exprime toute la nostalgie poignante d’un amour perdu qui ne demande qu’à renaitre de ses cendres. A côté de Vienna, Johnny Guitar représente une présence douce et forte, qui n’entrave pas sa liberté et non le macho cynique conventionnel des westerns.

Et que dire de ces plans, somptueux, ensorcelants, d’une beauté littéralement à couper le souffle : celui de Joan Crawford, dans sa robe blanche, virginale, jouant du piano, tel un animal sauvage et impérial réfugié dans son saloon assimilé à une grotte, face à la population vêtue de noir, des « vautours » prêts à fondre sur elle (une scène magistrale à la fois violemment et cruellement sublime) ; celui où elle apparaît pour la première fois en robe dans l’encadrement d’une fenêtre, soudainement à fleur de peau et fragile ; où de cette scène au clair de lune, réminiscence mélancolique de leur amour passé. Ou encore de ce brasier qui consume le saloon en même temps que leur amour tacitement se ravive. Des scènes d’une rare flamboyance (au propre comme au figuré) pendant lesquelles les hommes et la nature se déchaînent avec des couleurs étonnantes (liées au procédé Trucolor qui fut ensuite abandonné).

Drame, splendide histoire d’amour, parabole politique, bien plus qu’un western, « Johnny Guitar » est un chef d’œuvre atypique, lyrique et baroque, sombre et flamboyant. D’ailleurs de Godard à Almodovar en passant par Truffaut, nombreux sont les cinéastes à l’avoir cité dans leurs films. Je vous laisse deviner lesquels…