Ci-dessous et ci-dessus, vue sur Deauville depuis l’Hôtel Royal Barrière.

Ci-dessous et ci-dessus, vue sur Deauville depuis l’Hôtel Royal Barrière.

« Cette année, plus que jamais, nous avons besoin du cinéma pour découvrir et comprendre d’autres cultures » a déclaré le Maire de Deauville, Philippe Augier, lors de l’ouverture de cette 42ème édition du Festival du Cinéma Américain. Le lendemain, le comédien Stanley Tucci, à qui le festival rendait hommage ce soir-là a, à son tour, évoqué ces « temps difficiles pour la France » et le pouvoir du cinéma de nous « rassembler de manière positive ».

A Deauville, cette année, bien sûr, comme toujours, il y avait la beauté incendiaire et ravageuse du lever et du coucher de soleil sur les planches et cette luminosité si particulière et changeante qui contribue à ce que, bien que 23 années se soient écoulées depuis mon premier festival du cinéma américain et mon véritable coup de foudre pour Deauville et ce festival, chaque promenade y demeure pour moi un moment de quiétude salutaire, bien sûr il y avait la délectation de parler de cinéma à toute heure de la journée (et de la nuit) et de retrouver les amis et habitués du festival, bien sûr il y avait la joie de se lover dans l’incomparable salle du CID et de savourer des films dans cet écrin majestueux, bien sûr il y avait le plaisir de découvrir le meilleur du cinéma indépendant américain à travers la compétition, comme chaque année, bien sûr, il y avait les soirées joyeuses, chics et conviviales au club Kiehl’s, bien sûr…mais les blessures infligées à notre pays au cours de l’année écoulée avaient forcément et subrepticement changé quelque chose dans l’air et dans les esprits. En raison notamment de la sécurité aux abords du CID (indispensable bien entendu) et la circulation bloquée autour de la salle, un silence légèrement inquiet avait remplacé le joyeux brouhaha qui régnait habituellement à la sortie des projections, renforçant aussi notre conscience du plaisir de vivre cette belle parenthèse cinématographique. En 23 ans et malgré les vicissitudes de l’existence, jamais je n’ai dérogé à ce rendez-vous immuable, qui me donne l’impression de reprendre un film qui s’écrit d’années en années et que je peux le reprendre l’année suivante là où je l’avais laissé, comme une existence parallèle, un conte enchanteur, un doux mensonge qui endort les blessures de l’âme et de la réalité. Alors laissez-moi vous conter mon Festival du Cinéma Américain de Deauville 2016. Once upon a time…

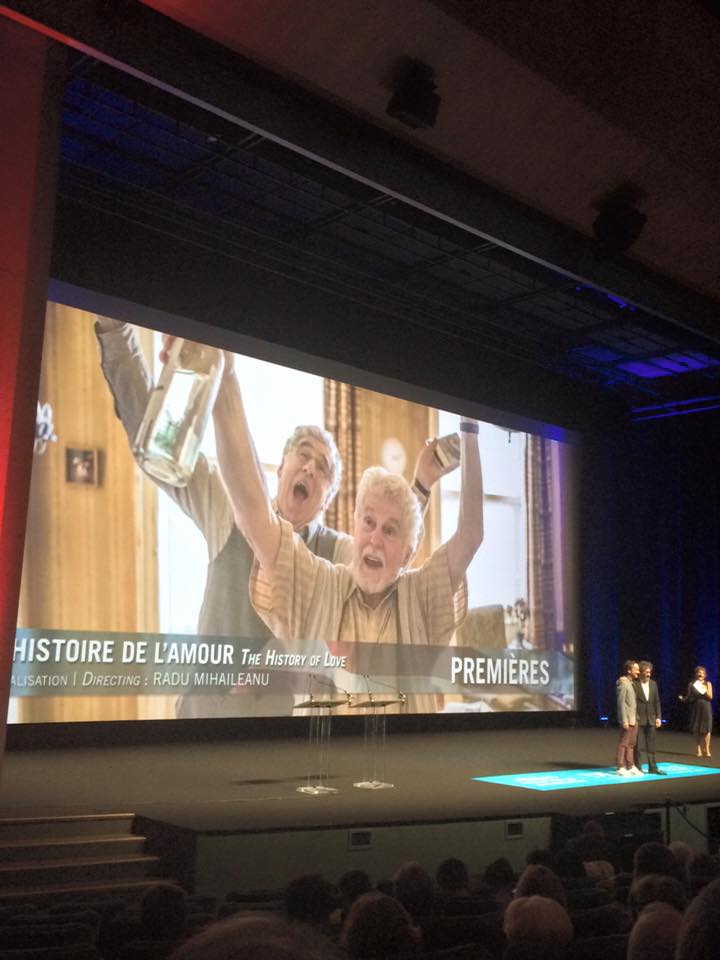

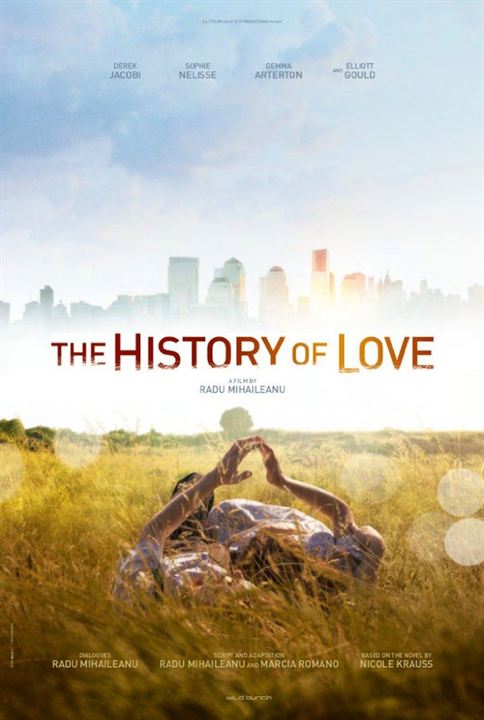

Ce 42ème Festival du Cinéma Américain de Deauville n’en a pas moins réservé de beaux moments de cinéma et d’émotion notamment grâce au président du jury de ce Festival 2016, Frédéric Mitterrand, qui, de sa si célèbre voix grave et lyrique, a partagé son enthousiasme pour son rôle et les films…et a même rangé la moquette à la fin de la cérémonie de clôture mais aussi grâce à la bonne humeur communicative d’un autre membre du jury Radu Mihaileanu qui a également présenté son nouveau film en avant-première, le sublime et bouleversant « L’Histoire de l’amour ».

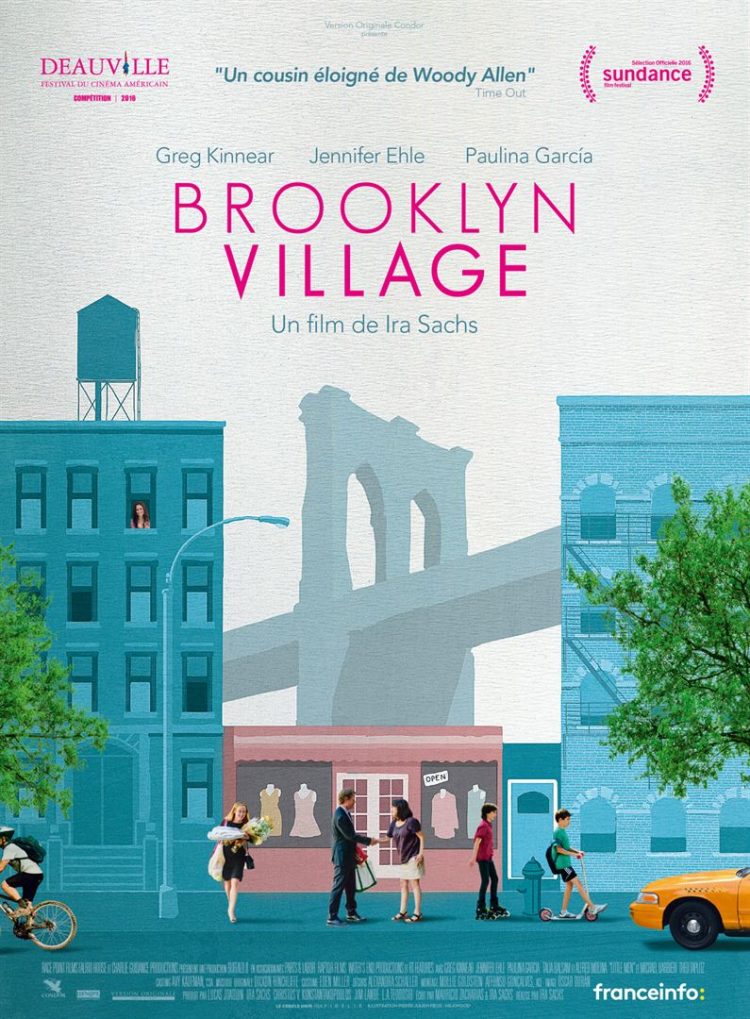

Et il est plutôt rassurant que, parmi les 14 films en lice, Frédéric Mitterrand et son jury aient choisi de couronner du Grand Prix le film le plus bienveillant et le plus délicat de cette sélection, le sensible « Brooklyn village » (actuellement en salles et à voir absolument) réalisé par un habitué de Deauville et de sa compétition, Ira Sachs. Ainsi le président du jury a-t-il justifié ce choix : « Parce qu’il analyse les fractures de l’Amérique avec un regard sans concession mais plein d’humanité, parce qu’il décrit une amitié merveilleuse entre deux adolescents confrontés aux rigueurs de l’existence, parce que sa mise en scène, toute de douceur et d’efficacité, est une formidable leçon de cinéma.»

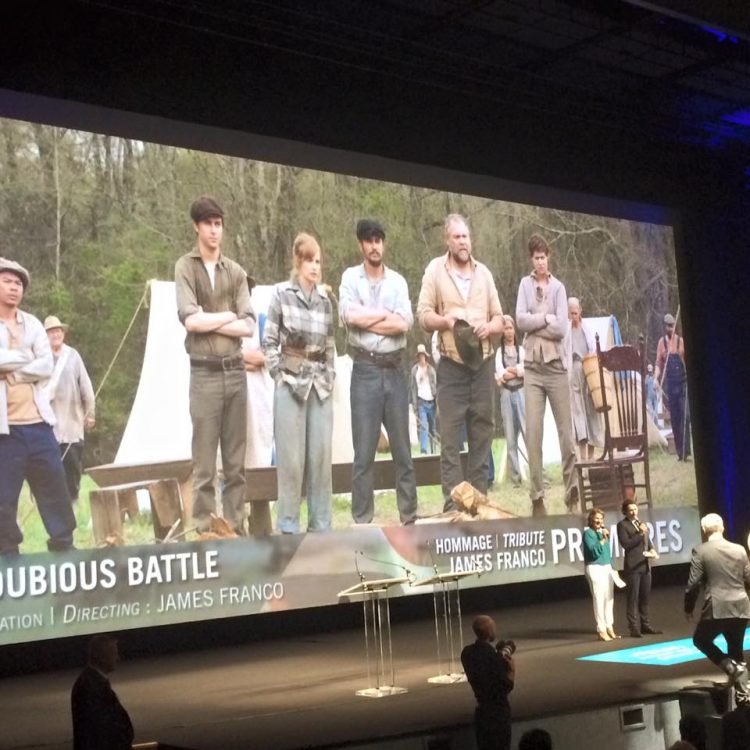

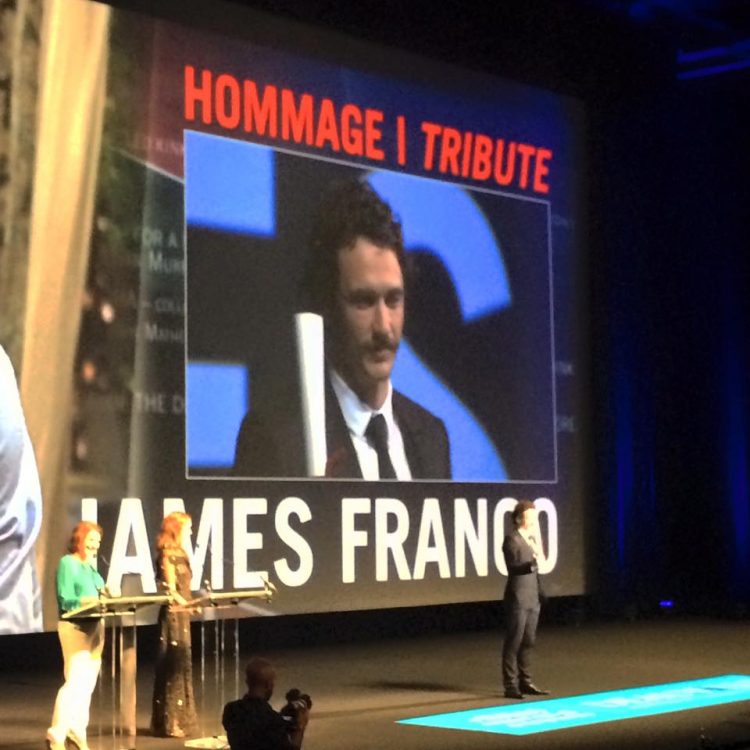

Cette année, mes coups de cœur furent « Born to be blue », « In dubious Battle », « L’Histoire de l’amour », « Mean dreams », « Captain Fantastic » et bien sûr « Brooklyn village ». L’émotion fut aussi au rendez-vous lors des hommages, principalement ceux rendus à Stanley Tucci, Chloe Grace Moretz -prix du Nouvel Hollywood-, James Franco qui a également donné une passionnante conférence de presse, et Daniel Radcliffe qui a également reçu le prix du Nouvel Hollywood permettant à Deauville, le temps de sa venue, de retrouver sa joyeuse effervescence et qui a charmé les festivaliers par sa modestie et son plaisir ostensible d’être là comme lors de sa conférence de presse (cf ma vidéo extraite de celle-ci ci-dessous).

Le Festival de Deauville plus que jamais se revendique et se différencie comme le révélateur et l’éclaireur du cinéma indépendant et des jeunes artistes, nous donnant à voir une autre Amérique, moins flamboyante que ce que laissaient autrefois voir les blockbusters qui y étaient projetés, avec la bannière étoilée flottant fièrement dans l’air au dénouement. Elle fut cette fois souvent écornée…

Les Premières n’en étaient ainsi cette année pas moins critiques que les films en compétition se penchant sur les pages sombres et les ombres de l’Amérique contemporaine et de son Histoire, sur ses luttes sociales, aussi, interrogeant souvent les compromis et les concessions à la morale, nécessaires parfois, pour accéder à la liberté.

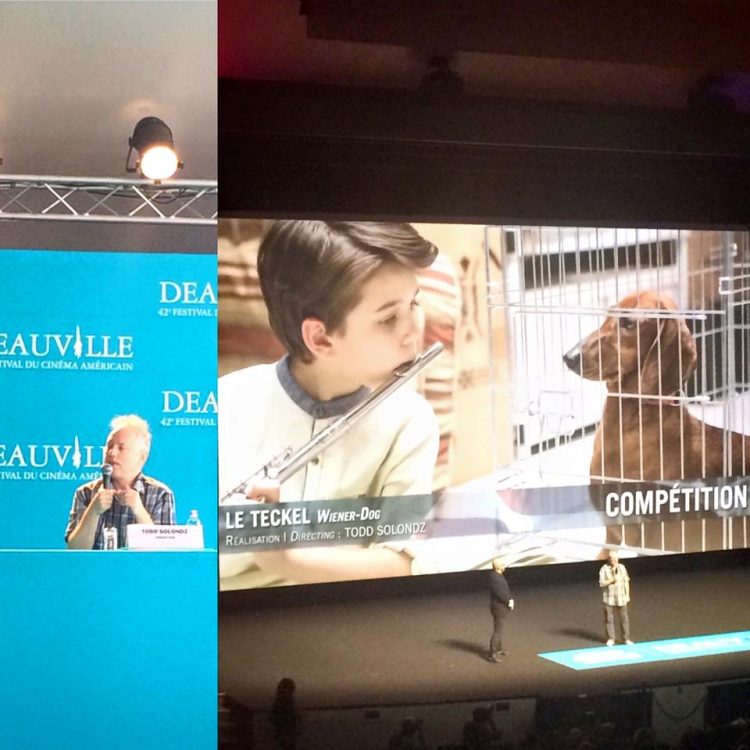

Quant à la compétition, comme chaque année, elle mettait en exergue et peut-être plus que jamais les fêlures de l’Amérique dont les citoyens peinent à communiquer, souvent à propos de leurs souffrances, et qui bien souvent essaient d’exorciser cette incommunicabilité dans la violence…ou le cynisme (« Le Teckel »). Une Amérique, à nouveau et plus que jamais, en manque de (re)pères. Les films en lice mettaient ainsi souvent en scène des enfants ou des adolescents (et parfois des adultes) esseulés, livrés à eux-mêmes et confrontés aux responsabilités et difficultés qui sont normalement celles dévolues aux adultes, des enfants confrontés à la dureté du monde. Ces films soulignaient le hiatus entre leurs rêves d’enfant et la réalité qui souvent les heurtaient de plein fouet, comme le revers de l’American dream. Pour faire face, certains préféraient prendre la tangente, s’inventaient un personnage ou même décidaient de renoncer à la vie. La musique était aussi à l’honneur cette année notamment avec le feel good movie signé John Carney « Sing street ». Et si des valeurs sûres confirmaient leur talent (de James Franco à Matthew McConaughey en passant par Viggo Mortensen), ce sont souvent de jeunes acteurs inconnus dont le talent crevait l’écran qui ont enchanté les festivaliers, que ce soient les jeunes interprètes de « Captain Fantastic » ou ceux de « Brooklyn village » ou encore de « Mean dreams. »

Quatre films parmi les 14 en compétition ont récolté tous les prix. « Tous ces films nous ont fait aimer l’Amérique qui se regarde sans complaisance, ce qui fait qu’elle est grande. Je ne suis pas capable de faire un discours aussi passionné que celui de la présidente du jury Révélation, donc je vais être bref. Nous avons décidé de remettre deux Prix : l’un au « Teckel » pour son extrême originalité, son humour, la proposition de cinéma remarquable, l’autre au « Captain fantastic », pour son souffle formidable, pour son originalité profonde, pour la qualité de son interprétation, pour son lyrisme et ce qu’il nous dit sur l’Amérique d’aujourd’hui » a ainsi déclaré le Président du jury, Frédéric Mitterrand.

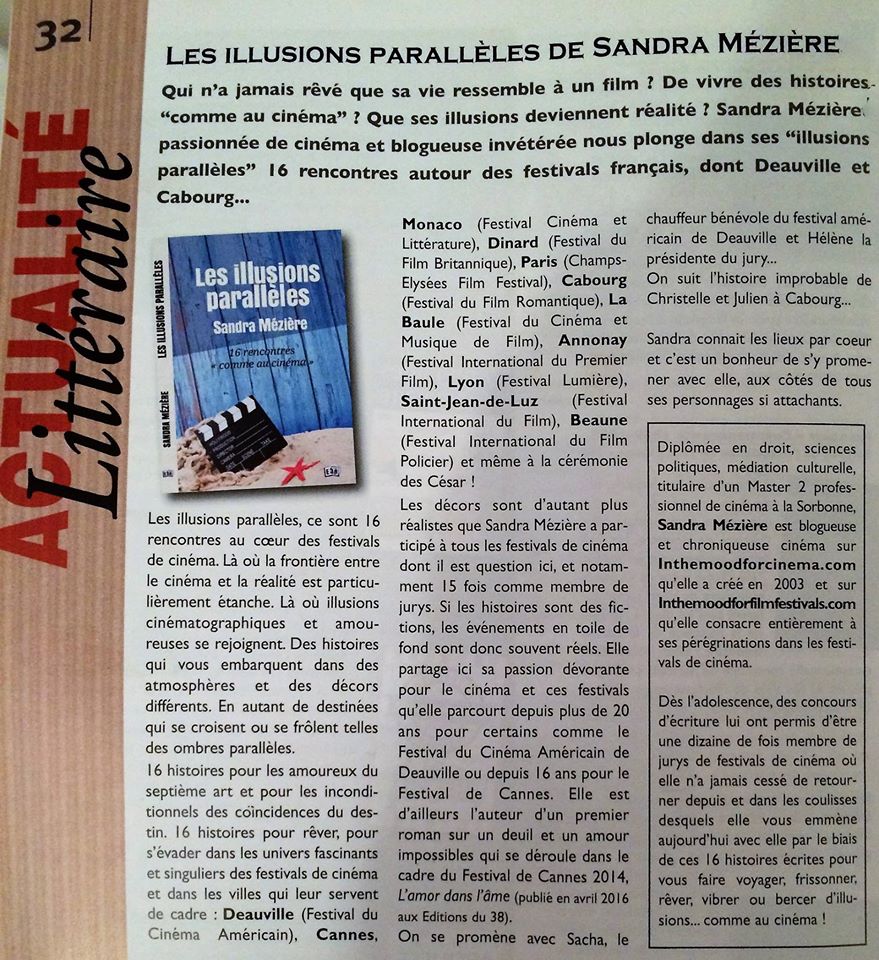

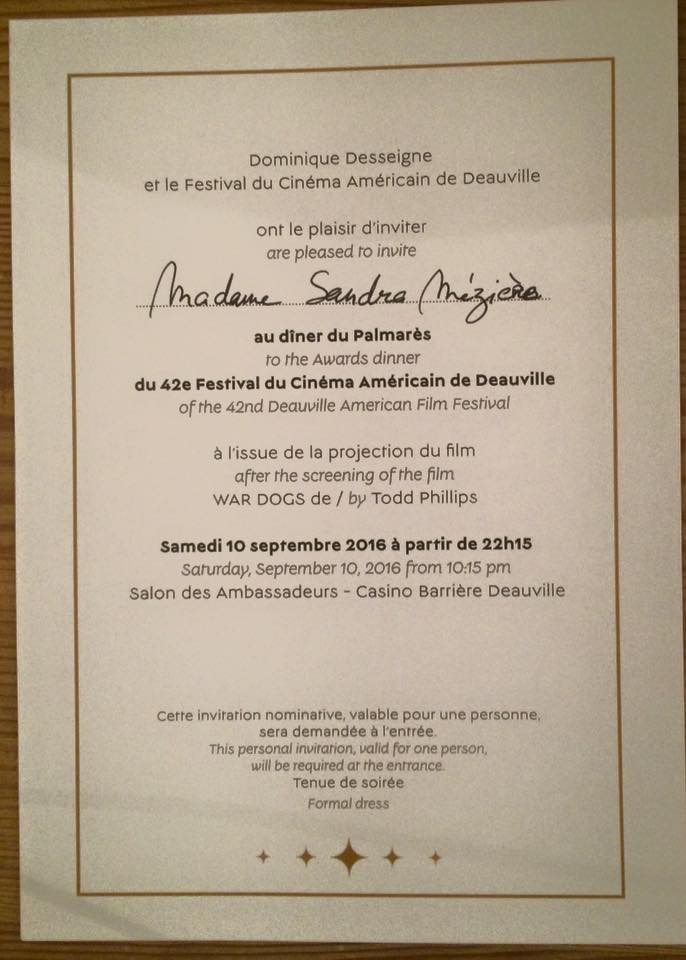

Ce festival a été aussi pour moi l’occasion d’évoquer mon recueil de nouvelles « Les illusions parallèles » (publié fin août 2016 aux Editions du 38, pour en savoir plus ou le commander, c’est ici) et de faire se rejoindre la réalité et la fiction dans une sorte de mise en abyme puisque ce recueil comprend deux nouvelles qui se déroulent dans le cadre du Festival du Cinéma Américain de Deauville et évoque lui-même les relations entre la réalité et la fiction…

Avant de revenir sur cette sélection 2016, en préambule quelques remerciements:

-Un grand merci à la librairie de Deauville « Jusqu’aux lueurs de l’aube » pour avoir mis mon recueil de nouvelles sur les festivals de cinéma « Les illusions parallèles » à l’honneur avec les livres de ce festival (ll y est toujours disponible),

-un immense merci à France Bleu Basse-Normandie pour m’avoir permis d’évoquer ma passion pour ce festival et la sortie du recueil,

-un gigantesque merci à la charmante Hélène pour avoir consacré une page enthousiaste au recueil sur un coup de cœur et à la dernière minute dans son très beau magazine « Normandie Passion » ,

-à Michèle Laroque (pour cet échange passionnant, pour m’avoir mise en avant sur Périscope ainsi que le recueil et mon roman « L’amor dans l’âme » dont une scène clef se déroule également à Deauville, toutes les infos ici) et merci à Renault pour notre collaboration et pour m’avoir fait confiance pour partager ma passion pour ce festival auprès de ses gagnants, merci également à Marie Astrid Jamois pour les photos de la rencontre (ci-dessous),

-un merci renouvelé à Dominique Saint pour sa séance photos ( c’est toujours un plaisir de poser pour lui qui arrive à me décrisper- et c’est un défi-, quelques extraits de la séance ci-dessous, je vous parlerai aussi prochainement du très beau livre de photos auquel il a participé ),

-merci également à toute l’équipe de Kiehl’s pour l’accueil chaleureux, à Laurent Guyot, Philippine, Thomas et les autres (demain, retrouvez mon article complet sur la marque Kiehl’s sur mon site http://inthemoodforhotelsdeluxe.com), et pour ces soirées qui toujours faisaient rimer classe et convivialité et sans lesquelles le festival n’aurait pas été ce qu’il a été et où il était chaque soir si agréable de passer …et même d’y croiser l’immense Catherine Deneuve au cœur de la nuit, le dernier soir du festival. Définitivement « the place to be »,

-à l’hôtel Royal Barrière et toute son équipe et à son directeur M.Casabo pour l’accueil toujours aussi agréable et souriant (la semaine prochaine, retrouvez également mon nouvel article sur l’hôtel Royal Barrière de Deauville sur mon site http://inthemoodforhotelsdeluxe.com et sur mon blog deauvillais http://inthemoodfordeauville.com ),

-à Paris Normandie pour le bel article,

-et bien sûr à l’équipe du CID, Katia et Marie-Anne en tête, là aussi pour le professionnalisme et l’accueil chaleureux et pour ces 36 pass et invitations pour la clôture qui ont permis de faire des heureux parmi les lecteurs de mes blogs,

-sans oublier le restaurant La Cantine de Deauville -suivez leur page Facebook, ici, pour découvrir quotidiennement leurs menus du jour qui défient toute concurrence-, définitivement mon restaurant préféré (accueil et qualité irréprochables et rares) qui a servi de camp de base et de décor à des débats enflammés et des dégustations toujours exquises et inventives (pour mes bonnes adresses à Deauville version 2016, c’est ici, l’article sera également prochainement complété par mes nouvelles adresses testées),

et L.L pour cette photo ci-dessus et sa joyeuse présence et bienveillante amitié.

Films en compétition

Mais revenons au cinéma…Vous l’aurez compris, mon coup de cœur de cette 42ème édition s’intitule « Brooklyn village » et a été réalisé par le cinéphile Ira Sach. Il est sorti en France le 21 septembre 2016 donc ne tardez pas trop si vous souhaitez le découvrir.

Une famille de Manhattan y hérite d’une maison à Brooklyn, dont le rez-de-chaussée est occupé par la boutique de Leonor, une couturière latino-américaine. Les relations sont d’abord très cordiales entre les deux familles, notamment grâce à l’insouciante amitié qui se noue entre Tony et Jake, les enfants des deux foyers qui ont le même âge. Mais le loyer de la boutique (fixé par un arrangement amical par le grand-père de Jake, son père venant d’en hériter à la mort de celui-ci) s’avère bien inférieur aux besoins des nouveaux arrivants. Les discussions d’adultes vont bientôt perturber la complicité entre voisins.

Alors que beaucoup de films cette année réglaient ou exorcisaient les conflits par la violence ou l’excès, Ira Sachs fait ici preuve d’une rare bienveillance envers ses personnages qui y gagnent en profondeur, en intérêt, en crédibilité, en émotion. La seule violence est une grève de la parole que les deux enfants mettent en place pour protester contre les décisions d’adultes qu’ils réprouvent. Plutôt que d’opposer la pauvre couturière authentique aux voraces propriétaires qui ne cherchent qu’à s’enrichir et plutôt que de stigmatiser les seconds, Ira Sachs porte un regard plein d’humanité, de compréhension et d’indulgence sur chaque partie, les propriétaires ne vivant que sur un seul salaire, le père étant un comédien de théâtre désargenté.

En vo le film s’intitule Little Men, et s’il désigne les enfants, ces « petits hommes » peuvent aussi désigner les adultes, tels qu’ils sont dans le regard de leurs enfants, ou tels que chaque adulte reste finalement à jamais, portant simplement le masque de l’adulte mais demeurant aussi perdu, écartelé, et parfois démuni devant les difficultés de l’existence. Sans doute s’agit-il des deux.

Ajoutez à cela Theo Taplitz et Michael Barbieri, deux jeunes comédiens exceptionnels (magnifique scène ou l’un des deux s’exerce à la comédie pendant laquelle on retient son souffle) et vous obtiendrez un film pudique, délicat, sensible avec des personnages humains, pas des super-héros mais des êtres faillibles et attachants écrits avec une extrême délicatesse, nuancés comme la vie.

« Captain Fantastic » de Matt Ross qui, contrairement, à ce que son titre pourrait laisser entendre n’est pas non plus un film de super héros, couronné du prix du jury ex-aequo, du prix du public et d’une des deux standing ovations de ce festival ( sortie en salles en France le 12 octobre) confronte également des enfants à des réalités d’adultes.

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à l’éducation de ses six jeunes enfants pour qu’ils deviennent des adultes hors du commun.

Quand le destin les frappe, ils sont contraints d’abandonner le paradis que leur père avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à remettre en question ses méthodes d’éducation et tout ce qu’il avait choisi d’apprendre à ses enfants qui portent les prénoms iconoclastes à l’image de leur éducation : Bodevan, Nai, Rellian, Zaja, Kielyr et Vespyr.

Là où « Brooklyn village » confrontait deux réalités mais aussi l’utopie des enfants à la réalité des adultes, évitant aussi tout manichéisme, « Captain Fantastic » confronte l’utopie d’un adulte aux règles sociales et à la réalité du monde, celui de la consommation loin de la forêt protectrice, sorte d’Eden coupé du monde, où la famille vit. Le film de Matt Ross a fait souffler un vent d’utopie et d’intelligence salutaires sur cette compétition parfois bien pessimiste.

Primé au dernier Festival de Cannes 2016 dans la section Un Certain Regard pour sa mise en scène, le film de Matt Ross aurait aussi pu l’être pour sa photographie (signée Stéphane Fontaine). Au lieu d’imposer un point de vue péremptoire sur l’éducation, à travers cette histoire et ses personnages à l’intelligence jubilatoire, Matt Ross questionne le mode d’éducation, montrant des enfants érudits (qui lisent Rousseau, Marx et Nabokov en opposition à leurs cousins, totalement incultes, d’ailleurs peut-être trop, moins de manichéisme en l’espèce aurait été moins efficace certes) et particulièrement résistants à l’effort, aptes à réfléchir mieux que la plupart des adultes mais en décalage avec le monde réel soudain bipolaire (ou du moins dichotomique) comme leur mère ( dont l’absence si présente éclaire le film d’une aura plus sombre) et les enfants de leur âge (ce qui donne lieu à des scènes irrésistibles). Le film est un parcours initiatique autant pour les enfants que pour le Captain Fantastic dont l’adjectif fantastique désigne davantage sa capacité à se remettre en question que des pouvoirs extraordinaires dont il serait doté même si la fin peut aussi s’apparenter à un renoncement pour celui qui, en guise de père Noël, célèbre le linguiste, philosophe et anarchiste Noam Chomsky (Noël étant remplacé par le Noam Chomsky’s day) en offrant des armes blanches à ses enfants. Des dialogues savoureux (le film est finalement une ode à la communication), une BO jubilatoire, un Viggo Mortensen plus charismatique que jamais et éperdu d’amour pour ses enfants, font de ce « Captain Fantastic » un personnage aussi attachant que le fut une certaine « little Miss Sunshine » primée à Deauville il y a quelques années.

L’adolescent de « Transfiguration » de Michael O’Shea n’a lui, en revanche, pas eu la chance d’avoir un « Captain Fantastic » à ses côtés. A 14 ans, il vit à New York, dans le Queens. Il est orphelin, ignoré par ses camarades de classe et malmené par les élèves plus âgés. Son seul refuge est l’appartement qu’il partage avec son grand frère. Solitaire, il passe son temps à regarder des films de vampire et cache un lourd secret. L’arrivée d’une nouvelle voisine, Sophie (aussi malmenée par la vie), fait naitre en lui des sentiments inédits.

Premier long-métrage de son réalisateur, « Transfiguration » aurait pu être un une réflexion intéressante sur les ravages du chagrin, d’une douleur sourde si, pour exutoire à sa colère et son traumatisme d’enfance, le jeune Milo qui préfère « les films de vampire réalistes » (et pour cause !) n’avait pour fâcheuse tendance à tuer et boire le sang de ses proies, se prenant pour un vampire, scènes qui ne sont pas toujours tournées avec subtilité. Reste l’excellente interprétation des jeunes comédiens Chloe Levine et Eric Ruffin et la volonté louable de détourner les codes à la fois du film social et du film de vampire (« Nosferatu », « Twillight », « Dracula », « Morse » explicitement cités).

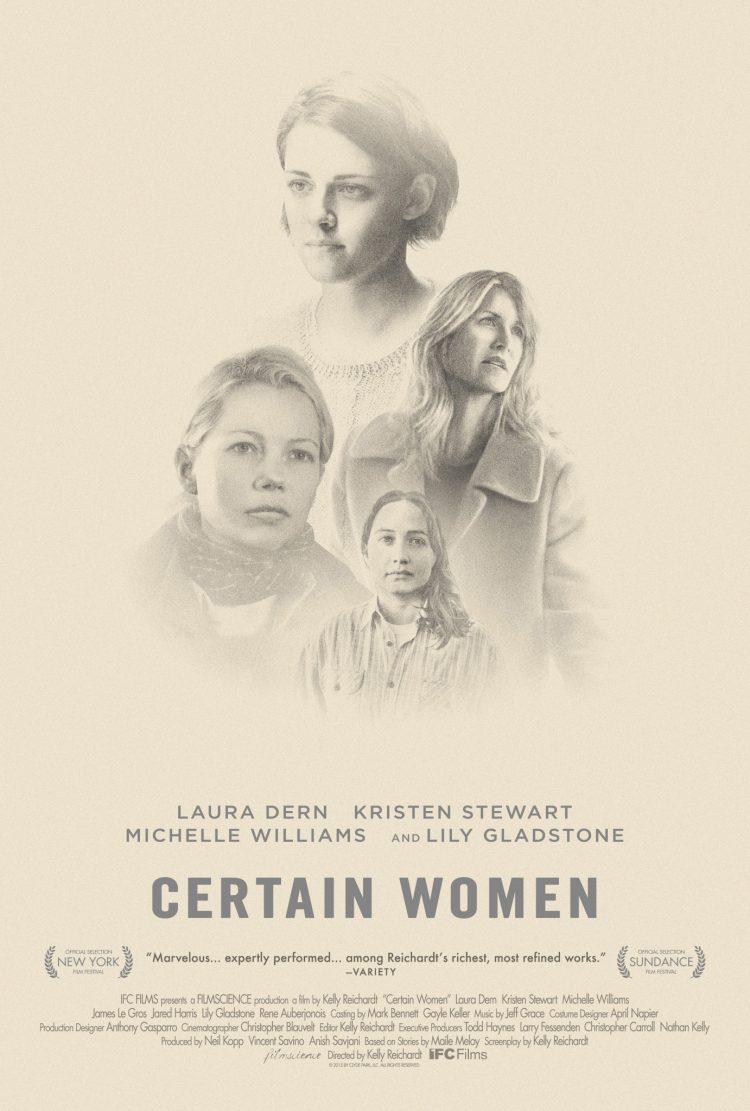

Les films en compétition cette année nous dépeignaient souvent des personnages confrontés à la solitude, des enfants et des adolescents mais aussi des adultes comme dans « Certain women », septième long-métrage de Kelly Reichardt, dans lequel les destins de trois femmes se croisent dans une petite ville au cœur du Montana, celui d’une avocate qui intervient lors d’une prise d’otage orchestrée par l’un de ses clients, un homme mécontent persuadé d’avoir été lésé par une décision judiciaire, celui d’une femme qui s’installe avec son mari dans une nouvelle maison et prend conscience du différend qui les sépare quand ils cherchent à persuader un vieil homme de vendre son stock de pierres et enfin d’une ouvrière agricole qui se lie d’amitié avec une jeune avocate, laquelle se retrouve à devoir animer des ateliers d’aide juridique pour adultes, deux fois par semaine, à plus de quatre heures de son domicile.

Là aussi, sans atteindre la perfection de « Brooklyn village », la réalisatrice regarde ses personnages, avec beaucoup de bienveillance et de délicatesse avec, au service de son histoire (en réalité l’adaptation de trois nouvelles du recueil «Both Ways is the Only Way I Want It» de Maile Meloy), un casting de choix : Laura Dern, Michelle Williams, Kristen Stewart. Elle bannit l’emphase et les effets, ce qui pourra éloigner certains spectateurs mais a le mérite de faire coïncider le fond (des personnages ordinaires que l’on ne remarque pas forcément, et prisonniers de leur solitude) et la forme : la beauté glaciale, presque aride, des paysages du Montana.

Autre femme confrontée à la solitude « Christine » dans le film éponyme de Antonio Campos. 1974, Sarasota, Floride. Christine est une journaliste ambitieuse, âgée de 29 ans, sûre de ses compétences et persuadée de réussir dans le métier. Mais le parcours d’une femme déterminée à faire carrière dans les années 1970 n’est pas sans obstacles. La concurrence pour obtenir une promotion est féroce et la crise identitaire n’est jamais loin, surtout si l’on nourrit, comme Christine, un amour non partagé pour un collègue de travail, et que l’on mène une vie familiale tumultueuse. Lorsque la chaîne de télévision WZRB change de ligne éditoriale en décidant de passer davantage de « sensationnel » à l’antenne – en rupture totale avec l’implication journalistique de la jeune femme dans des sujets plus « sérieux » – Christine réussit pourtant à ne pas perdre de vue les objectifs qui sont les siens, tout en surmontant ses doutes et en donnant à voir ce que les gens attendent…

A l’image du film précédemment évoqué, « Christine » est un beau portrait de femme qui, si elle exerce un métier de l’image, et donc est moins « transparente » que les héroïnes de « Certain women » n’en dissimule pas moins ses blessures et sa solitude. A travers ce beau portrait de femme dans les années 70, en apparence combattante et sûre d’elle, et en réalité déprimée et pétrie de doutes, c’est aussi une critique du sensationnalisme des médias qui éludent d’ailleurs le vrai sujet (le Watergate), sujet éminemment contemporain pour une actualité plus démagogique et moins brûlante. Rebecca Hall (Christine) aurait presque mérité que soit créé pour elle un prix d’interprétation à Deauville tant elle incarne brillamment ce personnage qui sombre peu à peu tout en étant dans la lumière.

Avec « Complete unknown » de Joshua Marston (que les festivaliers deauvillais connaissent bien puisqu’il avait obtenu le grand prix et le prix de la critique en 2004 avec « Maria, pleine de grâce »), il s’agit à nouveau d’un portrait de femme confronté à la solitude et l’incompréhension et à nouveau, l’accent est mis sur la difficulté à communiquer. Chez lui, à Brooklyn (encore Brooklyn…), Tom (Michael Shannon) fête son anniversaire avec son épouse et ses plus proches amis. L’un d’entre eux vient accompagné d’une jeune femme prénommée Alice (Rachel Weisz), que Tom semble avoir connue par le passé. Alice nie le connaître, mais au cours de la soirée, elle va lui révéler un secret qui pourrait bien changer sa vie tranquille d’homme rangé.

« Complete Unknown » a également été présenté à Sundance en 2016. Un film, à l’image de ses deux personnages principaux, auréolés d’un séduisant (et parfois déroutant) mystère qui confère beaucoup de charme et d’élégance à ce film subtilement écrit et interprété. Le film interroge les choix auxquels nous confronte l’existence, les routes entre lesquelles il nous faut choisir. La protagoniste et ses vies multiples est aussi une belle métaphore du cinéma, mensonge sans cesse réitéré mettant en scène des identités multiples. Notamment lors d’une promenade nocturne, entre passé et présent, le temps suspend son vol dans ce joli film qui n’atteint pas la force émotionnelle de « Maria pleine de grâce » mais qui nous charme insidieusement.

Dans une sélection plutôt pessimiste, les membres des jurys (critique et révélation) ont été très sensibles à « The Fits » de Anna Rose Holmer, film onirique, abstrait, poétique et plein d’espoir. Ce film relate l’histoire de Toni, âgée de onze ans, qui s’entraîne dans la salle de boxe de son grand frère. Elle découvre qu’à l’étage au-dessus, un groupe de filles apprend une variante très physique du hip hop, le drill. Attirée par leur énergie, leur force et leur assurance, Toni abandonne peu à peu la boxe pour la danse…

A l’image des autres jeunes interprètes des films en lice, la jeune Royalty Hightower dont c’est ici le premier film, est remarquable. C’est aussi le premier long-métrage de fiction d’Anna Rose Holmer qui fut également réalisatrice de documentaire, directrice de la photographie et productrice. Aux frontières de l’abstraction et du fantastique, riche de symboles et à nouveau rite initiatique, « The Fits » a séduit le jury critique. Ainsi, la Présidente du jury de la Critique, Danielle Heymann en a-t-elle fait l’éloge avant de lui décerner son prix avant que la présidente du jury Révélation, Audrey Pulvar, en fasse à son tour l’éloge pour finalement remettre son prix à un autre film (vous suivez ?), “Le Teckel” : ”une plongée hypnotique au cœur et au corps de l’enfance. Le film allie la force et la grâce, la boxe et la danse, le silence et la transe, et capture magnifiquement les troubles de l’adolescence : la jeune Toni qui danse, Toni qui boxe, Toni qui tombe et qui s’élève. Et c’est beau. » « The Fits » sortira en France le 11 janvier 2017.

C’est à une a toute autre forme de rite initiatique que sont confrontés les personnages de l’éprouvant « Goat » de Andrew Neel. Après une terrible agression dont il a été victime pendant l’été, Brad Land, âgé de dix-neuf ans, entre à l’université dans l’espoir de reprendre une vie normale. Brett, son frère aîné, est déjà, depuis plusieurs années, sur ce même campus où il appartient à un groupe d’étudiants qui semble offrir aux membres de leur confrérie protection, popularité et amitiés indéfectibles. Brad veut à tout prix faire partie de cette communauté malgré les réserves émises par son frère. S’ensuivent des séances de bizutage de plus en plus cruelles et de plus en plus dégradantes, qui doivent permettre à Brad de devenir enfin un homme, un vrai. Mais ces jeux initiatiques brutaux ne seront pas sans conséquences pour lui et pour ses camarades…

Le scénario brinquebalant fait une (trop) large place aux scènes du bizutage humiliantes dont on finit par avoir l’impression qu’elles sont filmées avec complaisance (malgré la morale finale qui dénote avec le reste du film et lui fait perdre toute crédibilité) et qui en suscitent un profond malaise. Documentariste, Andrew Neel signe ici son deuxième long-métrage après avoir produit « Stand clear of the closing doors » de Sam Fleischner, prix du jury au Festival de Deauville 2013, l’histoire de Ricky, un jeune autiste qui s’enfuyait dans le métro après avoir passé une journée particulièrement difficile à l’école. « Goat » est l’adaptation des mémoires écrites par un ancien étudiant américain, devenu souffre-douleur de sa fraternité. L’occasion aussi de voir James Franco dans un rôle aussi fort qu’antipathique, éloigné de ses idées humanistes, James Franco à qui le Festival du Cinéma Américain de Deauville rendait cette année hommage.

Dans « Mean dreams » de Nathan Morlando, à nouveau ce sont des enfants confrontés à des problèmes (et c’est un euphémisme !) d’adultes qui décident de prendre leur destin en mains. Ce film sortira en salles en France le 4 janvier 2017. Sans doute le seul film dont je regrette qu’il ne figure pas au palmarès. Certes abracadabrantesque, il parvient malgré tout à nous captiver notamment grâce à une réalisation d’une rare précision et intelligence dont nombreux sont les plans à me rester encore en mémoire. Quand Jonas, le fils d’un fermier local âgé de quinze ans, rencontre Casey, sa nouvelle voisine du même âge, il en tombe immédiatement amoureux. Au fil de leur idylle, Jonas découvre les dangers et la violence du milieu familial dans lequel vit Casey. Il prend alors l’initiative de s’enfuir avec elle, après avoir volé un sac rempli de billets provenant du trafic de drogue orchestré par le père de Casey, un flic local corrompu. Quand celui-ci se lance à leur poursuite, les deux adolescents vont être confrontés à la dure réalité qui est désormais la leur : comment réussir à survivre et comment faire un choix qui, sans aucun retour en arrière possible, changera leur vie à jamais…

« Mean Dreams » est à la frontière des genres : thriller, histoire d’amour, road movie, parcours initiatique. Le père (Bill Paxton) incarne le diable personnifié, et il faut y voir là non le signe d’un scénario manichéen et défaillant mais le choix délibérer de conter cette histoire comme une sombre fable, avec les bons et les méchants, le père alcoolique et violent et les enfants qui luttent pour leur survie : plongée brusque dans l’âge adulte signifiant la fin anticipée de l’innocence.

« Sing street » de John Carney, a également enthousiasmé les festivaliers qui l’ont couronné, comme « Captain Fantastic », d’une standing ovation, à défaut de lui attribuer le prix du public (décerné au premier). « Sing street » sortira en salles le 26 octobre 2016, et nous dépeint aussi des adolescents qui prennent leur envol, cette fois par le biais de la musique. Dublin, années 80. La pop, le rock, le métal, la new wave passent en boucle sur les lecteurs K7, vibrent dans les écouteurs des walkmans et le rendez-vous hebdomadaire devant « Top of the Pops » est incontournable.

Conor, un lycéen dont les parents sont au bord du divorce, est obligé à contrecœur de rejoindre les bancs de l’école publique dont les règles d’éducation diffèrent de celles de l’école privée qu’il avait l’habitude de fréquenter.

Il se retrouve au milieu d’élèves turbulents qui le malmènent et de professeurs exigeants qui lui font rapidement comprendre qu’en tant que petit nouveau, il va devoir filer doux. Afin de s’échapper de cet univers violent, il n’a qu’un objectif : impressionner la plus jolie fille du quartier, la mystérieuse Raphina. Il décide alors de monter un groupe et de se lancer dans la musique, univers dans lequel il ne connait rien ni personne, à part les vinyles de sa chambre d’adolescent. Afin de la conquérir, il lui propose de jouer dans son futur clip.

Après les ensorcelants « Once » en 2007 et « New York Melody » en 2014, John Carney s’oriente à nouveau vers le style qui lui sied le mieux : le film musical. « Je ne voulais pas tourner un film musical sans raison valable. Je voulais raconter un épisode de ma vie suffisamment intéressant pour que j’aie envie d’en parler. Et je souhaitais que cette histoire soit sincère et personnelle » a spécifié le cinéaste. Ferdia Walsh-Peel qui incarne le protagoniste impressionne par sa maitrise et sa justesse dans ce qui est son premier rôle. « Sing street » est indéniablement le feel good movie par excellence, le genre de film qui vous donne envie d’empoigner la vie, votre destin, et qui vous insuffle une bouffée d’optimisme vous faisant quitter la salle avec plein de nouvelles résolutions et en fredonnant. Mais ce n’est pas uniquement cela. En toile de fond, l’Irlande des années 80 et ses problèmes sociaux (divorce encore interdit contraignant les parents qui ne s’aiment plus à vivre ensemble) et économiques donnent de l’épaisseur au film même si ses personnages secondaires en manquent justement parfois. Le mode de filmage (à l’épaule) contribue aussi à l’énergie communicative qui se dégage du film. La romance entre Conor et Raphina certes convenue suscite indéniablement l’émotion, Plus intéressant est le personnage du frère, mentor passé à côté de sa vocation. Evidemment la bande originale et les références musicales sont remarquables et achèvent de nous séduire.

« Le Teckel » d’Ira Sachs se situe aux antipodes de la bienveillance joyeuse du film précité mais aussi du film qui a obtenu le grand prix, « Brooklyn village ». Frédéric Mitterrand a salué « son extraordinaire originalité, son humour et son inventivité » avant de lui attribuer le prix du jury ex-aequo (avec « Captain Fantastic »). Audrey Pulvar, présidente du jury Révélation, après avoir donc longuement fait l’éloge de « The Fits » d’Anna Rose Holmer, a elle aussi annoncé que le prix de la Révélation Kiehl’s était attribué au « Teckel » « pour la truculence, la pertinence du propos, le brio de sa mise en scène et la forme anticonformiste comme son metteur en scène sait l’être. » « Le Teckel » sortira en salles en France le 19 octobre 2016.

« C’est une comédie triste avec du drame. Vous pouvez rire si vous voulez, ou ne pas rire», a expliqué le réalisateur avant la projection du film au CID. A travers les personnes à qui le teckel appartient successivement, c’est, à nouveau un portrait de l’Amérique qui se dessine. Cela commençait plutôt pas mal avec des parents d’origine bourgeoise (la mère de famille incarnée par Julie Delpy) qui achètent un teckel pour distraire leur fils atteint d’un cancer. La mère, pour expliquer la mort à son jeune fils curieux d’en savoir plus alors que le chien va se faire piquer, fait un parallèle maladroit (pour le moins) avec sa maladie pour répondre à sa question. Le ton est donné. Celui de l’humour macabre. Pas toujours dans la subtilité. Entre le chien Mohammed qui viole les caniches, le travelling sur les crottes de chien sur du Debussy et le chien qui finalement sera nommé cancer par sa dernière propriétaire, Todd Solondz, par cette suite de saynètes qui manquent parfois de liens entre elles (alors que c’était LA bonne idée du film), semble s’évertuer à choquer et provoquer, oubliant le fil de son histoire et parfois son teckel en cours de route, si bien que cette volonté laborieuse et revendiquée de cynisme finit par être lassante alors que les scènes plus burlesques sont réussies comme celle, sorte d’interlude publicitaire, lors de laquelle le teckel marche devant des images d’arrière-plan grotesques. Cette « comédie du désespoir » met à nouveau en scène des personnages esseulés peu bavards auprès desquels l’animal devient un véhicule des espoirs et des attentes mais il ne suffit pas de filmer des crottes en travelling sur du Debussy dans un caniveau, ni de porter un regard cynique (sinistre) sur les êtres et la vie pour devenir un génie ou un poète maudit ou pour défier la mortalité, l’absurdité et la vulnérabilité de la vie, et donc la mort, ni de faire preuve d’insolence et de vulgarité pour se transformer en philosophe. Ce qui est aussi excessif en devient insignifiant et vain. Dommage, l’idée était formidable, les dialogues sont parfois savoureusement caustiques, et la photographie d’Ed Lachman est remarquable sans oublier un casting de choix qui semble s’en donner à cœur joie. La forme est donc plus que respectable et nous rappelle le talent incontestable de metteur en scène de Todd Solondz (déjà primé à Deauville il y a quelques années).

Premières

Plus divertissant était « War dogs » judicieusement choisi pour la clôture.

Plutôt que de vous parler du film de clôture, « War dogs » (photos ci-dessus), je préfère évoquer l’envoûtant et magnétique « Born to be blue », premier long-métrage de Robert Budreau sur la tragique histoire du trompettiste de jazz Chet Baker, depuis son comeback dans les années 70 jusqu’à sa disparition brutale…

Ethan Hawke et Robert Budreau, le réalisateur de ce biopic (qu’il serait d’ailleurs réducteur et même inexact de qualifier ainsi) ont en commun une véritable passion pour le trompettiste et chanteur de jazz Chet Baker. L’acteur américain avait en effet déjà travaillé sur le scénario d’une journée dans la vie de Chet Baker, le James Dean du jazz, un film qui qui n’a jamais été tourné. Le film alterne les temporalités, la couleur, souvent magnétique et crépusculaire, et le noir et blanc nostalgique, la fiction dans la fiction (Chet Baker devait tourner un film sur sa vie) et la fiction qui raconte la vie de Chet Baker. Une structure dichotomique à l’image de cet être écartelé entre sa passion viscérale et ses démons. Un être multiple qu’un flashback fait passer d’une cellule d’une prison italienne à ses débuts devant Miles Davis et Dizzy Gillespie à une scène du film dans le film (s’inspirant du projet du producteur Dino de Laurentiis de 1966) dans laquelle Baker, qui joue son propre rôle, prend de l’héroïne pour la première fois, incité par une admiratrice.

Au-delà du portrait du grand artiste, « Born to Be Blue » est un film sur les affres de la création, sur les revers du succès et de la vie d’artiste, sur la versatilité du destin. Le portrait d’un homme, seul blanc trompettiste de l’époque, qui place l’amour de son art, vital, au-dessus de tout et prêt à tous les sacrifices et douleurs pour effectuer son retour, épaulé seulement par sa compagne Jane quand même son propre père ne croit plus en lui. Le titre se réfère d’ailleurs à une chanson que lui jouait son père. Ethan Hawke, à fleur de peau, EST Chet Baker et porte ce rôle, cette personnalité aussi séduisante que fragile, sur ses épaules et lorsque, lors d’une ultime chance, cet écorché vif chante « My Funny Valentine » devant des professionnels, c’est poignant et nous retenons notre souffle à sa voix brisée. Ce film judicieusement construit et mis en abyme, enfiévré de la musique, de l’amour et des excès qui portaient et détruisaient l’artiste est une enivrante et bouleversante mélodie du malheur et finalement le plus beau des hommages que l’on pouvait consacrer à l’artiste, et aux artistes qui se consument pour leur art. Un film nimbé d’une mélancolie envoûtante et foudroyante de beauté…comme un air de jazz joué par Chet Baker. Comme les derniers soupirs d’un artiste. Les plus intenses et émouvants.

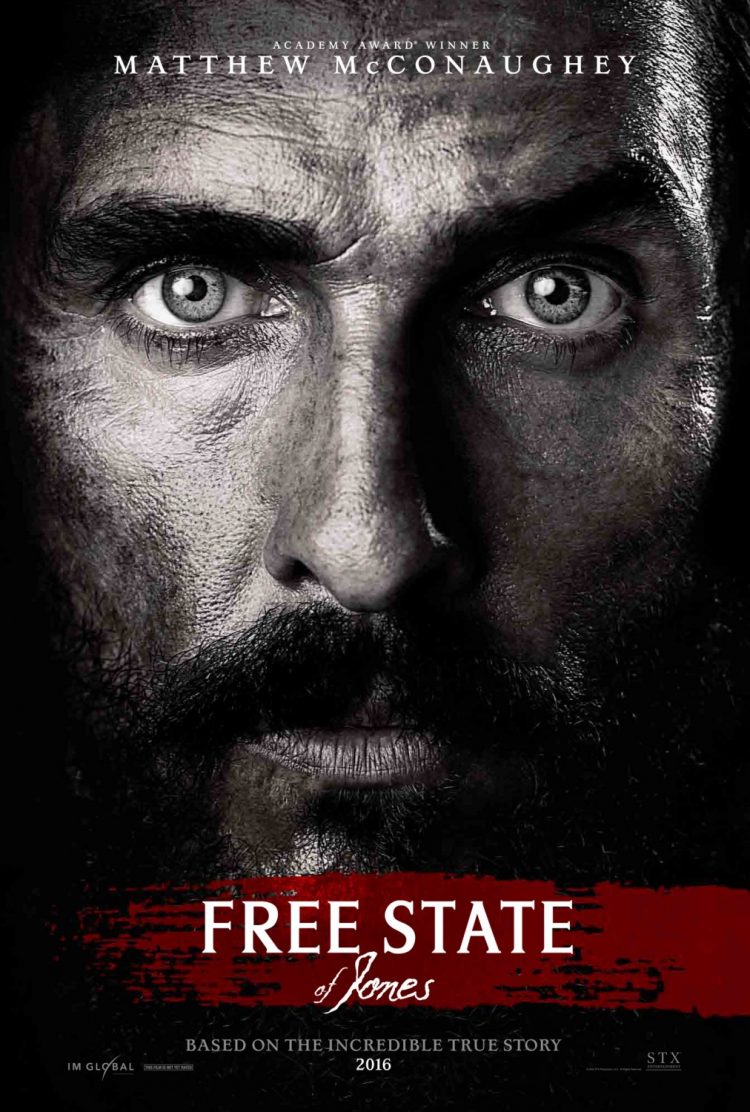

Changement d’époque avec « Free state of Jones » de Gary Ross (« Hunger games ») qui se déroule en pleine guerre de Sécession. Newton Knight, courageux fermier du Mississippi, prend la tête d’un groupe de modestes paysans blancs et d’esclaves en fuite pour se battre contre les États confédérés. Formant un régiment de rebelles indomptables, Knight et ses hommes ont l’avantage stratégique de connaître le terrain, même si leurs ennemis sont bien plus nombreux et beaucoup mieux armés… Résolument engagé contre l’injustice et l’exploitation humaine, l’intrépide fermier fonde le premier État d’hommes libres où Noirs et Blancs sont à égalité.

Le premier atout de ce film est de nous faire connaître et de réhabiliter son héros dont le souvenir a été broyé dans le galimatias de l’Histoire même si cette période a souvent inspiré les cinéastes à commencer par le « maître » Spielberg avec le formidable « Lincoln » ou encore des chefs-d’œuvre de l’Histoire du cinéma comme « Autant en emporte le vent ». Cette période de la Guerre de Sécession qui s’étend de 1861 à 1865 de par les conflits et les injustices qu’elle recèle est bien évidemment éminemment cinématographique, tout comme la période qui lui succède et qui est le cadre de ce film. L’approche du directeur de la photographie Benoît Delhomme qui consistait à utiliser au maximum les éclairages naturels donne aux marécages de Louisiane une véracité intemporelle et une sombre et menaçante beauté. Matthew McConaughey incarne à la perfection le vaillant héros humaniste, enfiévré d’absolu, porté par son juste combat contre une injustice barbare devenue la révoltante norme. Ce film possède un indéniable souffle épique au-delà de son intérêt historique. Dommage qu’il souffre d’une construction appuyée et artificielle et que le flash-forward sur le combat d’un descendant de Newton dans le Mississippi ségrégationniste des années 50, destiné à montrer que le racisme n’a pas disparu avec le temps, manque de subtilité. Un simple plan métaphorique aurait suffi à nous faire comprendre ce que ces inutiles flash-forwards qui coupent le rythme du film nous explicitent de manière beaucoup trop démonstrative et factice.

« In dubious battle » de James Franco (à qui le festival rendait hommage cette année et qui a donné une passionnante conférence de presse) raconte aussi un combat humaniste contre l’injustice.

En Californie, dans la vallée de Salinas plantée de vergers, neuf cents ouvriers migrants se soulèvent « en un combat douteux » contre les propriétaires terriens. Tirant sa force de chacun des individus qui le composent, le groupe a pour meneur un certain Jim Nolan dont l’idéalisme tragique conduit les grévistes à avoir désormais le courage de « ne plus jamais se soumettre, de ne plus jamais céder ».

« En un combat douteux » (« In Dubious Battle »), est une nouvelle adaptation littéraire pour James Franco (adepte du genre et amoureux fou de la littérature) une adaptation d’un roman de John Steinbeck paru en 1936, autant dire un véritable défi même si les romans de Steinbeck ont souvent donné lieu à des chefs d’œuvre (« Les raisins de la colère » de John Ford, « A l’Est d’Eden » d’Elia Kazan), la richesse et la complexité de son œuvre rendent son adaptation particulièrement périlleuse et ardue. Pour gravir cette montagne, James Franco (lui-même au casting) s’est entouré d’acteurs de premier plan : Robert Duvall, Ed Harris, Bryan Cranston, Sam Shepard… Le film nous immerge à ses côtés dans ce combat. Sans concessions aux facilités hollywoodiennes, porté par les mots captivants et admirables de Steinbeck le film de Franco interroge les limites que doit franchir un combat aussi juste soit-il, interroge les mensonges qu’il faut proférer pour que l’humanité soit victorieuse, les sacrifices, compromis et compromissions qu’il faut accomplir pour qu’aboutisse un combat au risque même, pour parvenir à ses fins aussi nobles soient-elles, de bafouer les principes défendus. La musique, l’interprétation, la photographie sombre et crépusculaire, les mots savoureux contribuent à faire de ce film un long et fascinant poème désenchanté si bien que les mots de Steinbeck semblent prendre forme sous nos yeux tant chaque plan en possède la richesse, la force, la profondeur, la fièvre. Un magnifique hommage au livre dont il est l’adaptation et à ces combattants sacrifiés.

Autre avant-première. Autre hommage. « Where to invade next », le documentaire présenté dans le cadre de l’hommage à Michael Moore (qui a annulé sa venue trois jours avant la projection) était donc présenté en avant-première à Deauville après Toronto et Berlin.

Michael Moore n’avait pas tourné depuis « Capitalism: A Love Story ». Le voilà parti avec sa caméra pour envahir et voler le meilleur de notre continent au profit des Etats-Unis. Pour filmer facilement, sans autorisation, le réalisateur était accompagné d’une équipe restreinte et le voilà parti, caméra au poing et armé de sa bannière étoilée qu’il plante fièrement dans chacun de ses territoires envahis. Bien sûr, Michael Moore conserve son sens indéniable de la formule, de la mise en scène, (de sa propre mise en scène, aussi, surtout) avec musique emphatique et voix péremptoire et solennelle de rigueur, et incontestable sens de la provocation (dire à des policiers portugais dans un pays où a été dépénalisé l’usage de la drogue qu’il a de la cocaïne dans sa poche, pour démontrer les « vertus » de cette dépénalisation sur laquelle il ne tarit pas d’éloges). Sa mauvaise foi et sa démagogie n’ont jamais été aussi flagrants que dans ce film qui présente l’Europe comme une sorte d’Eden si bien que, au lieu de servir son propos, ses outrances finissent par lui nuire et l’agacement l’emporte. Alors, « cueillir les fleurs, pas les mauvaises herbes », certes, mais les premières finissent à en perdre leur parfum et à exhaler l’odeur nauséabonde des secondes à force de mépris pour ces dernières. Idylliques sont les cantines françaises (Moore a trouvé LA cantine normande où on mange des coquilles Saint-Jacques le midi, ce qui est montré comme une généralité), les prisons norvégiennes et le pardon qui semble être une religion nationale (témoignage et pardon du père d’une des victimes d’ Anders Behring Breivik à l’appui, là aussi présenté comme une généralité), les congés payés en Italie, les usines allemandes et leurs conditions de travail, s’extasiant parce qu’il y a des fenêtres, l’université gratuite en Slovénie, l’école finlandaise (sans devoirs pour faciliter l’épanouissement). Plutôt que de défendre un point de vue, Moore nous l’assène et manipule l’image à son service. Son film finit par ressembler à ces films manichéens américains contre lesquels il s’insurge probablement et à l’apparenter aux extrémistes du bord opposé. Naïf au mieux, malhonnête au pire et surtout caricatural recourant aux pires clichés, son film manque de contrepoids qui aurait donné davantage de force et de crédibilité à son propos. Si le film de Franco évoque la manipulation nécessaire pour servir un idéal, le film de Moore illustre parfaitement l’inverse, comment desservir un idéal, aussi noble soit-il, en manipulant les idées et l’image. Tout cela pour finir par déclarer son amour éperdu pour son pays.

Autre déception avec « Imperium » de Daniel Ragussis dans lequel Daniel Radcliffe incarne Nate Foster, un jeune agent de renseignements qui travaille pour le FBI. Surdiplômé et parlant couramment l’arabe après avoir servi en Irak pour le compte du ministère des Affaires étrangères, il a rejoint le Bureau afin d’éviter qu’un nouvel 11-Septembre ne se produise. Lorsque le FBI découvre une cargaison illégale de Cesium-137 – le principal composant servant à la fabrication d’une bombe –, le jeune homme se range à l’avis de l’agent en charge de cette affaire, Angela Zampino, elle-même persuadée que ce projet d’attentat n’est pas l’œuvre d’extrémistes musulmans mais de suprémacistes blancs. Nate Foster décide alors d’infiltrer ce groupe et d’assumer une nouvelle identité, pourtant contraire à ses principes…

Si Daniel Radcliffe a, à juste titre, séduit les festivaliers deauvillais par son humilité et son implication, ce rôle n’est certainement pas celui qui lui convient le mieux, et sa bonne volonté ne parvient pas à combler le hiatus entre son physique et la fonction du personnage qui infiltre le groupe avec beaucoup trop de facilités sans compter des failles scénaristiques béantes qui font que le film perd notre intérêt et notre croyance en l’histoire en cours de route. Dommage, Daniel Radcliffe a au moins le mérite de ne pas aller vers des rôles attendus conforme à l’image de petit sorcier qui a forgé sa notoriété.

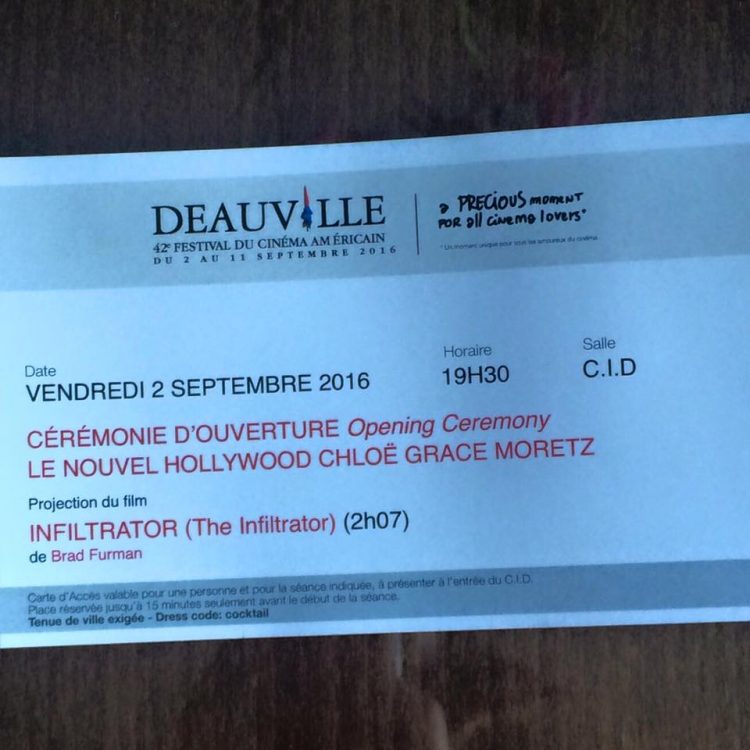

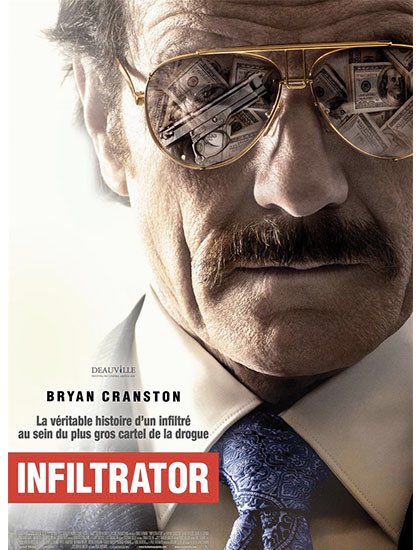

Dans le film d’ouverture, « Infiltrator », quatrième long-métrage de Brad Furman, beaucoup plus palpitant, il était aussi question d’infiltrer un groupe peu affable (c’est évidemment un euphémisme). Au casting : Bryan Cranston, Diane Kruger, John Leguizamo, Benjamin Bratt, Yul Vasquez … Ce film raconte l’histoire (vraie) de l’agent fédéral Bob Mazur (s’inspirant de son autobiographie) qui a pour mission d’infiltrer le cartel de drogue de Pablo Escobar sous la couverture de Bob Musella, homme d’affaires spécialisé dans le blanchiment d’argent à hauteur de millions. Son but : faire tomber 85 barons et une banque internationale. Son plan : s’inventer un passé, une identité, une fiancée.

Là aussi (décidément) la morale est confrontée au devoir, la mission à accomplir nécessitant de bafouer certains principes, la frontière devenant de plus en plus floue entre la légalité et l’illégalité, Bob Musella se rapprochant de l’ennemi au point de se lier d’amitié avec lui. Certaines scènes sont d’une efficacité redoutable. Dommage que le personnage féminin ne serve que de faire-valoir et soit aussi peu crédible, malgré l’engagement de Diane Krüger (qui incarne ici la « fausse » fiancée, scène d’ailleurs très réussie quand l’infiltré est surpris au restaurant avec sa vraie femme). Certaines scènes clefs et notamment le dénouement qui recèlent pourtant tous les ingrédients du thriller haletant manquent d’ampleur.

Je termine, à dessein, par l’histoire d’amour de cette 42ème édition, réalisée par un des membres du jury du festival, Radu Mihaileanu, un film immodestement appelé « L’Histoire de l’Amour » New York, de nos jours, Léo, un vieux juif polonais immigré, espiègle et drôle, vit dans le souvenir de « la femme la plus aimée au monde », le grand amour de sa vie. A l’autre bout de la ville, Alma, dans la fougue d’une adolescence pleine de passion, découvre l’amour pour la première fois. Rien ne semble lier Leo à Alma. Et pourtant… De la Pologne des années 30 à Central Park aujourd’hui, le manuscrit d’un livre, « L’Histoire de l’Amour », va voyager à travers le temps et les continents pour unir leurs destinées.

Avant la projection, le cinéaste a prévenu les festivaliers : « J’espère que vous avez fait une bonne sieste car le début du film est difficile ». Il a eu bien tort de sous-estimer la limpidité de son travail (et l’état d’éveil du spectateur) car si la structure du film est labyrinthique son écriture brillante (un modèle de scénario) la rend aisément compréhensible. Cette adaptation du roman desont à l’origine de ce projet d’adaptation auquel le cinéaste a adhéré avec enthousiasme.

« Il me semble qu’aujourd’hui la plus grave et profonde crise que l’humanité traverse – qui engendre toutes les autres – est l’incapacité d’aimer l’autre. Nous vivons une époque où l’amour de soi triomphe sur le projet de vie d’avoir la joie et la satisfaction de faire du bien à l’autre, de croire en l’autre. Parfois l’amour semble désuet, dégradant, ringard, « conservateur ». J’ai adoré défendre ces dinosaures utopistes qui se battent pour le sentiment amoureux, pour l’amour qui aide à survivre à tout », a-t-il ainsi déclaré. Si le film peut sembler au début désuet, voire suranné, la force du propos, de la mise en scène, de l’interprétation, de l’Histoire nous emportent rapidement dans leur tourbillon d’émotions et dans cette histoire romanesque comme il en existe désormais si peu. La complexité de la narration au lieu de perdre le spectateur et de dissoudre son émotion et son attention ne contribuent qu’à l’accroître pour le bouleverser au dénouement lorsque toutes les pièces du puzzle se reconstituent. Avec ce film, Radu Mihaileanu milite d’une autre manière, pour la croyance dans le romanesque de l’existence, dans la capacité de l’amour à transcender la mort et les épreuves de la vie, et à réunir les êtres. La musique d’Armand Amar avec lequel le cinéaste travaille depuis « Va, vis et deviens » en 2005 exacerbe encore le souffle romantique du film entre la clarinette, le violon et les cuivres qui nous fendent le cœur. Un film universel. Un conte d’une sensibilité rare qui est une déclaration d’amour aux pouvoirs des mots et de l’écrit qui transcendent la mort. (Je vous en parlerai plus longuement et comme il se doit lors de sa sortie en salles le 9 novembre 2016). Alors laissez-vous embarquer et terminons comme nous avons commencé : « once upon a time »…

Palmarès du festival

Grand Prix

Brooklyn Village

Prix du jury

CAPTAIN FANTASTIC

LE TECKEL

Prix de la critique

THE FITS

PRIX DU PUBLIC DE LA VILLE DE DEAUVILLE

CAPTAIN FANTASTIC

PRIX D’ORNANO VALENTI

WILLY 1er

PRIX KIEHL’S DE LA RÉVÉLATION

LE TECKEL

De la nostalgie, déjà, évidemment. L’ironie, saisissante, effroyable et fascinante, parfois cruelle, parfois belle, du destin, ses méandres insondables. Des scènes d’anthologie, dans la vie, au cinéma, je ne sais plus trop. Une confusion inéluctable après 10 journées intemporelles dans la salle bleutée du CID.

De la nostalgie, déjà, évidemment. L’ironie, saisissante, effroyable et fascinante, parfois cruelle, parfois belle, du destin, ses méandres insondables. Des scènes d’anthologie, dans la vie, au cinéma, je ne sais plus trop. Une confusion inéluctable après 10 journées intemporelles dans la salle bleutée du CID. mélancolie qui affleure), Gena Rowlands (admirée, ovationnée), Catherine Deneuve (et son passage si fugace au bras d’André Téchiné), Matt Damon (et sa vengeance dans la peau, jubilatoire et trépidante), Brad Pitt (et son regard traqué), Casey Affleck (une autre étoile est née), Brian de Palma (présent une semaine, comme chaque année), Sidney Lumet, Kristin Scott Thomas et tant d’autres... Un générique de rêve. Une effervescence rare. Deauville s’est donné des airs de Cannes. L’exubérance futile en moins. Comment faire mieux l’année prochaine ? Juste penser à l’instant présent, déjà passé, encore si présent, vibrant dans ma mémoire.

mélancolie qui affleure), Gena Rowlands (admirée, ovationnée), Catherine Deneuve (et son passage si fugace au bras d’André Téchiné), Matt Damon (et sa vengeance dans la peau, jubilatoire et trépidante), Brad Pitt (et son regard traqué), Casey Affleck (une autre étoile est née), Brian de Palma (présent une semaine, comme chaque année), Sidney Lumet, Kristin Scott Thomas et tant d’autres... Un générique de rêve. Une effervescence rare. Deauville s’est donné des airs de Cannes. L’exubérance futile en moins. Comment faire mieux l’année prochaine ? Juste penser à l’instant présent, déjà passé, encore si présent, vibrant dans ma mémoire. tremblantes de Dani, qui surgit là, improbable, presque subrepticement, à son piano blanc, au milieu d’une soirée qui l’ignore un peu trop, au milieu des verres qui clinquent et des festivaliers qui trinquent, des pas de danses qui la dédaignent, des bruits de voix insultantes, des regards opaques à son malaise , Dani et son « brin de poésie » (cliquez sur le lien suivant pour voir les images:

tremblantes de Dani, qui surgit là, improbable, presque subrepticement, à son piano blanc, au milieu d’une soirée qui l’ignore un peu trop, au milieu des verres qui clinquent et des festivaliers qui trinquent, des pas de danses qui la dédaignent, des bruits de voix insultantes, des regards opaques à son malaise , Dani et son « brin de poésie » (cliquez sur le lien suivant pour voir les images:  qu’un écran sombre peut l’éclairer. Celles d’un monde –du cinéma- utopique. Un monde que j’aime, parfois un peu trop (mais peut-on aimer trop, aimer trop le cinéma ?), à en oublier l’autre, le vrai, à le sublimer aussi. Deauville a couronné « la belle vie » du prix littéraire 2007, un roman sur l’après 11 septembre, entre angoisse et euphorie. Ne sont-elles finalement pas indissociables, deux faces d’un même masque ? Celles de «

qu’un écran sombre peut l’éclairer. Celles d’un monde –du cinéma- utopique. Un monde que j’aime, parfois un peu trop (mais peut-on aimer trop, aimer trop le cinéma ?), à en oublier l’autre, le vrai, à le sublimer aussi. Deauville a couronné « la belle vie » du prix littéraire 2007, un roman sur l’après 11 septembre, entre angoisse et euphorie. Ne sont-elles finalement pas indissociables, deux faces d’un même masque ? Celles de « j’aurais dû m’en souvenir. Il reste en tout cas ce magnifique film, passionné, passionnant, passionnel, envoûtant.

j’aurais dû m’en souvenir. Il reste en tout cas ce magnifique film, passionné, passionnant, passionnel, envoûtant.