C’est le 13 Mai dernier, alors que débutait le 68ème Festival de Cannes, qu’a été annoncé le nom du président du jury du 41ème Festival du Cinéma Américain de Deauville qui sera donc le cinéaste Benoît Jacquot qui succède ainsi au cinéaste et Président de la Cinémathèque Française, Costa-Gavras. En bonus, ci-dessous, retrouvez mes critiques de « 3 cœurs » et « Les Adieux à la reine » de Benoît Jacquot.

« Le cinéma est une Amérique qu’on découvre à chaque film, le rêve à chaque fois d’un moment inoubliable: je rêve de découvrir et de faire découvrir à Deauville un film inoubliable », a ainsi déclaré le président du 41ème Festival du Cinéma Américain de Deauville.

Aujourd’hui a été dévoilée l’affiche du 41ème Festival du Cinéma Américain de Deauville, une invitation à se laisser éblouir par la magie du cinéma avec, comme toujours, la référence aux planches et à la bannière étoilée. Comme chaque année, le festival nous permettra de découvrir le meilleur du cinéma indépendant américain et les derniers blockbusters et films américains en avant-première.

Du vendredi 4 septembre au dimanche 13 septembre 2015, vous pourrez suivre ici le 41ème Festival du Cinéma Américain de Deauville (qui sera pour moi aussi le 21ème) ainsi que sur mes autres blogs http://inthemoodfordeauville.com et http://inthemoodlemag.com.

Suivez-moi également en direct du festival sur les réseaux sociaux: @moodforcinema (compte twitter principal) et @moodfdeauville (mon compte twitter consacré exclusivement à Deauville et ses festivals), sur instagram (@sandra_meziere) et sur mes comptes Facebook, le principal http://facebook.com/inthemoodforcinema et celui que je consacre à Deauville et à ses festivals : http://facebook.com/inthemoodfordeauville.

En amont du festival, vous retrouverez ici toutes les informations concernant cette 41ème édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville.

Et, en attendant, vous pouvez toujours relire mon bilan du 40ème Festival du Cinéma Américain de Deauville, ici, et lire mon recueil de nouvelles « Ombres parallèles » dont plusieurs se déroulent dans le cadre du Festival du Cinéma Américain de Deauville.

A très bientôt pour un nouveau festival « in the mood for Deauville » et, pour toutes les informations pratiques, rendez-vous sur le site officiel du festival.

Critique de TROIS COEURS de Benoît Jacquot

Benoît Jacquot aime adapter des romans et mettre en scène des femmes comme protagonistes de ses films : Virginie Ledoyen dans « La Fille seule », Judith Godrèche dans » La Désenchantée » Isabelle Huppert dans « Villa Amalia », « L’École de la chair », « Les Ailes de la colombe », « Pas de scandale », Isabelle Adjani dans « Adolphe »…

Son film précédent, « Les Adieux à la reine », ne dérogeait pas à la règle puisqu’il s’agissait d’une adaptation du roman éponyme de Chantal Thomas qui, à travers le regard paradoxalement innocent et clairvoyant de la jeune Sidonie Laborde ( Léa Seydoux), jeune lectrice entièrement dévouée à la Reine (Diane Kruger) nous emmenait dans les coulisses de Versailles, en 1789, à l’aube de la révolution. Passionnant du début à la fin, férocement moderne, cruellement réaliste, magnifiquement mélancolique, « Les adieux à la reine » est avant tout la brillante métaphore de la fin d’un monde, et de l’éternelle valse pathétique des courtisans qui, pour satisfaire leur orgueil et un peu de lumière ( celle de la richesse mais surtout de la célébrité) sont prêts à tout, au mépris des autres et parfois de leur propre dignité. Un tableau d’une tragique élégance aussi fascinant que terriblement cruel et mélancolique, historique et contemporain, instructif et intemporel.

Cette fois, dans ce film qui se déroule à notre époque, le personnage principal est un homme entouré de deux femmes et il ne s’agit pas d’une adaptation mais d’un scénario original de Benoît Jacquot et Julien Boivent.

Dans une ville de province, une nuit, Marc (Benoît Poelvoorde) rencontre Sylvie (Charlotte Gaisnbourg) dans un bar, sinistre et propice aux rencontres impromptues, alors qu’il a raté le train pour rentrer à Paris. Ils errent dans les rues jusqu’au matin, complices. Avant de repartir, Marc donne à Sylvie un rendez-vous, à Paris, au jardin des Tuileries, quelques jours après comme d’autres en haut de l’Empire State Building une année plus tard. « Elle et lui » ne savent rien l’un de l’autre. Sylvie ira à ce rendez-vous, et Marc, à cause d’un « accident de cœur », le manquera. Il la cherchera. En vain. Sur sa route, il trouvera Sophie, ignorant qu’elle est la sœur de Sylvie et la personne la plus importante de sa vie…

D’emblée, règne une atmosphère mélancolique (la province, la nuit, les rues désespérément calmes et désertes), presque fantastique (la silhouette fantomatique de Sylvie, comme une apparition) et surtout la musique de Bruno Coulais aux notes inquiétantes, résonnant comme un avertissement. Ensuite, soit on accepte le postulat de départ et on se laisse embarquer, séduire même : Benoît Poelvoorde est un inspecteur des impôts et Charlotte Gainsbourg et lui tombent follement et irrationnellement (même n’est-ce pas indissociable ?) amoureux. Soit on reste sur le bord de la route.

Au début, un peu sceptique, et à l’image des acteurs filmés de loin puis en plans de plus en plus serrés, j’ai pris cette histoire un peu à la légère, avec distance, avant d’être peu à peu enfermée à mon tour, captivée par les élans des ces trois cœurs qui, derrière leur apparente retenue, battent la chamade, étouffent, suffoquent.

Il y a du Chabrol dans ce film, dans cette manière de dresser le portrait de la bourgeoisie de province, faussement morale, tranquille et sage. Il y a du Truffaut dans cet amour malheureux, étourdissant et irrépressible, qui est « une joie et une souffrance » sans oublier la voix off très truffaldienne qui renforce cette impression de détachement apparent. Et puis (référence que Benoît Jacquot revendiquera peut-être moins) dans ces « hasards et coïncidences » qui font parfois le sel et les drames de la vie et plus encore ceux du cinéma, il y a du Lelouch.

Cela commence comme une comédie romantique pour peu à peu se transformer en mélodrame (revendiqué, assumé, en recourant délibérément aux stéréotypes du film de ce genre) mené comme un thriller haletant. Palpitant. L’étau se resserre. Le souffle manque. Poelvoorde, emprisonné et écartelé, devient de plus en plus inquiétant, aux portes de la folie, se jetant à cœur et corps perdus dans ses amours et son travail. Comme un condamné. Condamné à aimer et en mourir. Malade d’amour. Malade du cœur dont les soubresauts le mèneront à sa perte. Sans doute certains trouveront-ils la métaphore trop appuyée ou simpliste mais elle apporte au film son rythme et sa tension, constante, croissante.

Chiara Mastroianni est bouleversante dans le rôle de la femme fragile, aimante, aveugle, aveuglée et Charlotte Gainsbourg sous l’emprise de la passion, trahissant la personne qu’elle aime le plus au monde, convaincante, à fleur de peau, avec toujours ce mélange irrésistible de force et de fragilité. Dans l’ombre, Catherine Deneuve incarne avec justesse la mère qui a tout compris mais ne dira rien. Pas de manichéisme, pas de bons et de méchants, simplement des personnages, victimes de leurs irréfragables élans du cœur et des coups torves du destin.

Quant à Benoit Poelvoorde, une fois de plus, à un personnage sur le papier banal il apporte sa fragilité, sa folie, sa singularité, son étrangeté, sa séduction nous rappelant qu’il n’excelle jamais autant que dans ces rôles d’hommes en apparence ordinaires à qui il arrive des histoires extraordinaires. Son plus beau rôle reste celui, trouble et troublant, d’ « Entre ses mains » d’Anne Fontaine dans lequel il parvient à rendre un tueur en série terriblement attirant. Alors oui, parfois, Benoît Jacquot use et abuse (à dessein) des clichés (le miroir pour exprimer la dualité, le conflit, les deux visages, les signes et coups du destin comme ces plans insistants sur l’heure) mais « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point »…et ne cherche parfois pas à connaître, et le mien s’est emballé pour ce film empreint de noirceur, de romantisme, de désenchantement, de tragédie et pour ces trois acteurs follement séduisants, et désespérément humains pris dans ce drame presque hitchcockien, inextricable et passionnant.

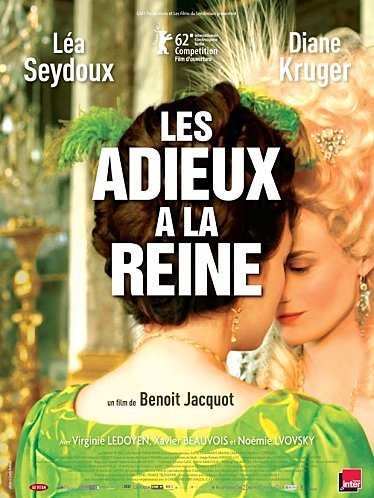

Critique – LES ADIEUX A LA REINE de Benoît Jacquot

Benoit Jacquot aime adapter des romans et mettre en scène des femmes comme protagonistes de ses films : Virginie Ledoyen dans « La Fille seule », Judith Godrèche dans » La Désenchantée » Isabelle Huppert dans « Villa Amalia », « L’École de la chair », « Les Ailes de la colombe », « Pas de scandale », Isabelle Adjani dans « Adolphe »…

Son dernier film, « Les adieux à la reine », ne déroge pas à la règle puisqu’il s’agit d’une adaptation du roman éponyme de Chantal Thomas, et puisque c’est à travers le regard paradoxalement innocent et clairvoyant de la jeune Sidonie Laborde ( Léa Seydoux), jeune lectrice entièrement dévouée à la Reine (Diane Kruger) que nous voyons Versailles, en 1789, à l’aube de la révolution. L’insouciance et la désinvolture y règnent encore tandis que, à l’extérieur, la révolte gronde. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille arrive jusqu’à la Cour, le château se vide. Nobles et serviteurs s’enfuient. Entièrement dévouée à la Reine par qui elle se croit protégée, Sidonie souhaite rester. Benoit Jacquot nous fait vivre à ses côtés ses trois derniers jours à Versailles, les 14,15, 16 juillet 1789 : la fin d’une époque.

Comme souvent, Benoit Jacquot met en scène une réalité étouffante, la solitude de ses personnages et le désir de fuite mais quand cette réalité est celle de Versailles filmé avec une modernité et un réalisme étonnants, cela devient absolument passionnant.

Dès les premiers plans, il capte ainsi notre intérêt et notre empathie en nous mettant à la place de Sidonie (souvent filmée de dos) qui, en trois jours, va grandir en découvrant toute la violence redoutable de Versailles, la lâcheté, la vanité, derrière les visages poudrées, derrière les masques qui tombent.

Que vous aimiez ou pas les films historiques, celui-ci vous happera pour vous conduire dans les dédales mystérieux et inquiétants de Versailles pour ne plus vous lâcher jusqu’à la dernière seconde. D’abord parce que c’est un Versailles loin des clichés que nous fait ici découvrir Benoit Jacquot. Personnage à part entière, Versailles est filmé comme une prison dorée au vernis qui se craquèle, souvent moins clinquante que les fastes de la cour le laissent imaginer, et c’est à travers Versailles, lieu d’un huis-clos étouffant, que nous sont relatées ces trois journées historiques mais c’est aussi la brillante métaphore d’un monde qui se meurt, pourri de l’intérieur, tout comme cet étang apparemment impassible est gangréné par les rats, ou ces tenues dorées sous lesquelles sévissent les moustiques.

A l’image de la monarchie et de la noblesse, Versailles se décompose et derrière l’étincelante galerie des glaces se cachent des couloirs étroits, sombres et humides filmés comme un gouffre obscur et menaçant, tout comme derrière les visages poudrés et les fastes de la cour se dévoile un monde en décomposition. La caméra frémissante de Benoît Jacquot épouse et métaphorise ces frémissements et est si précise qu’il nous donne l’impression de ressentir l’humidité glaçante des couloirs de Versailles où grouille toute cette vie souterraine et fourmillante d’une noblesse qui préfère rester tapie dans des appartements délabrés dans l’ombre du roi plutôt que de vivre à la lumière de ses châteaux, une noblesse qui se contente de cette vie obscure dans l’ombre du roi avec l’obsessionnel espoir de quérir un peu de sa lumière. Intemporelle valse des courtisans qui en plus de la fin d’un monde nous parle du nôtre grâce à la modernité de la mise en scène et du jeu des acteurs qui brouillent judicieusement les repères temporels…

Ensuite, les relations troubles entre les trois femmes (la Reine, Sidonie et Madame de Polignac incarnée par Virginie Ledoyen) composées de domination, d’admiration, de manipulation, d’obsession sont absolument passionnantes car elles résument aussi toute la complexité de cet esprit de cour et des sentiments condamnés par l’intérêt et l’image, le souci des apparences là encore finalement très contemporain. Ces plans de courtisans qui courent pour apercevoir le Roi ou la Reine ou être aperçus d’eux rappellent une époque beaucoup moins lointaine avide d’images et qui s’aveugle dans l’admiration vaine et outrancière d’une autre royauté.

Diane Kruger incarne cette reine frivole (qui pense à un nouveau motif pour ses vêtements quand le peuple meurt et gronde, quand son monde périclite) et capricieuse, prisonnière de Versailles comme de ses bracelets accrochés à ses poignets, qui passe d’un état à l’autre, tantôt horripilante, tantôt bouleversante, comme lorsqu’elle trône, terriblement seule et majestueuse, dans cette pièce soudain tristement luxueuse, illuminée par le feu d’une cheminée, déchirant des lettres, tandis que les vautours rôdent déjà. Symbole d’une époque et d’un monde qui chancèlent, image bouleversante de beauté, de mélancolie, de cruauté mêlées.

Léa Seydoux, avec son visage diaphane, son regard déterminé, est absolument parfaite dans ce rôle de jeune lectrice qui, en trois jours, va vivre un parcours initiatique, passer de l’innocence à la conscience de la dure réalité, de quelqu’un à personne, et qui va fuir dans l’ombre d’une forêt, autant dire mourir puisqu’elle ne vivait que dans l’ombre lumineuse de la Reine et ces adieux à la Reine résonnent douloureusement comme des adieux à une époque, à un monde, à la vie.

Une autre excellente idée est d’avoir concentré l’action sur trois jours, trois jours au cours desquels Versailles passe de la frivolité à la panique. La caméra frénétique de Benoit Jacquot renforce ce sentiment de tension palpable et crée un suspense captivant.

Ajoutez à cela l’excellent scénario de Gilles Taurand, la musique de Bruno Coulais, la caméra vacillante de Benoit Jacquot à l’image de ce qu’elle enregistre, ce monde qui chancèle, et vous obtiendrez un des meilleurs films de cette année, passionnant du début à la fin, férocement moderne, cruellement réaliste, magnifiquement mélancolique, la brillante métaphore de la fin d’un monde, et de l’éternelle valse pathétique des courtisans qui, pour satisfaire leur orgueil et un peu de lumière ( celle de la richesse mais surtout de la célébrité) sont prêts à tout, au mépris des autres et parfois de leur propre dignité. Un tableau d’une tragique élégance aussi fascinant que terriblement cruel et mélancolique, historique et contemporain, instructif et intemporel.